SPP: Ausblick auf den Batterieausbau 2025 und den Interconnection-Queue

SPP: Ausblick auf den Batterieausbau 2025 und den Interconnection-Queue

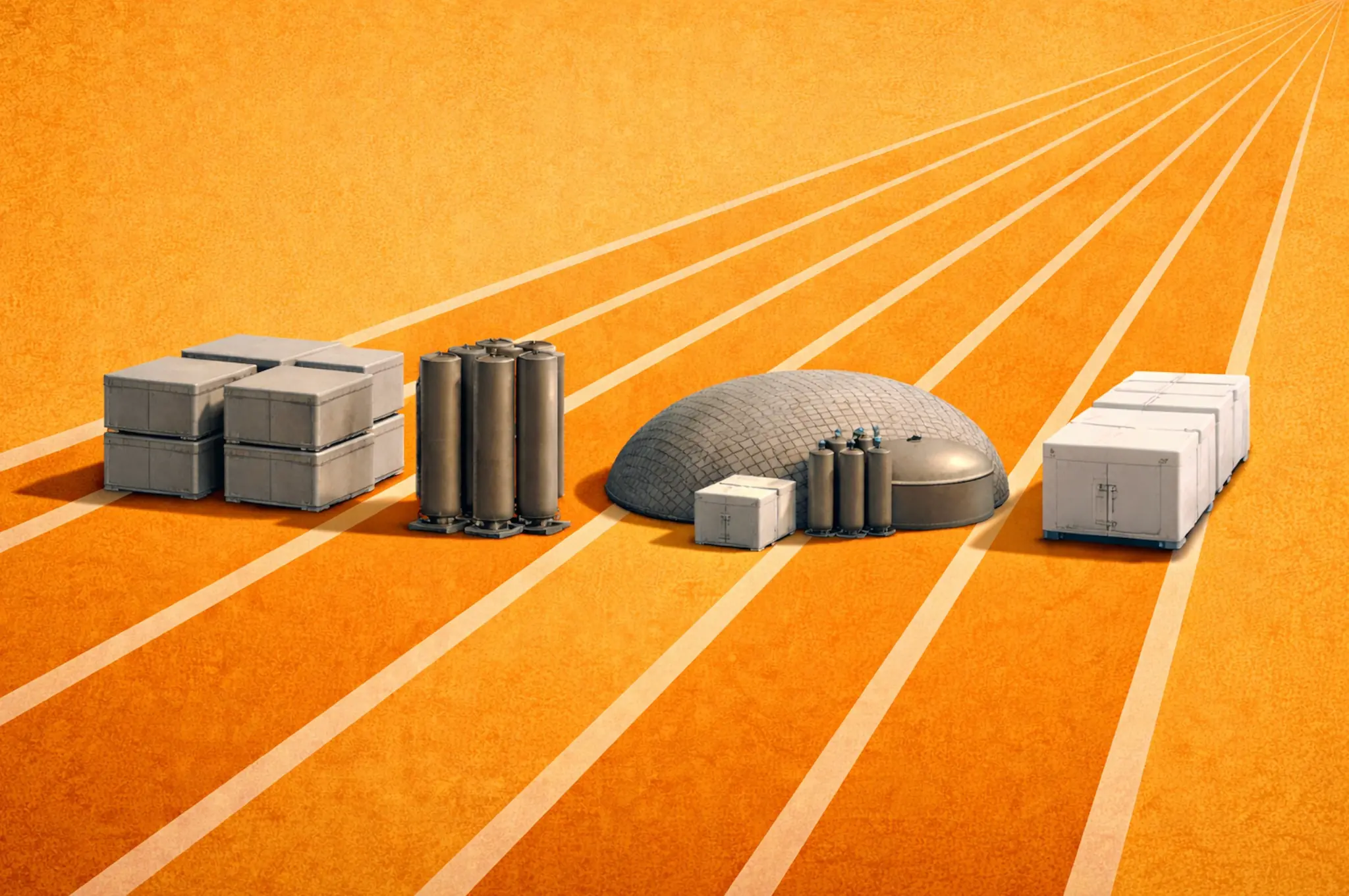

Die Entwicklung von Batteriespeichern im Southwest Power Pool (SPP) war bislang begrenzt, obwohl die Region in den USA führend bei der Windenergie ist. In den kommenden Jahren steht jedoch ein Wandel bevor.

Derzeit befinden sich 53 GW an Batteriespeicherleistung in der Warteschlange. Stilllegungen von thermischen Kraftwerken, steigende Nachfrage und das anhaltende Wachstum erneuerbarer Energien werden den Bedarf an Speicherkapazitäten weiter erhöhen.

Zusammenfassung

- Bis 2030 sollen 10,7 GW Batteriespeicher den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Dies entspricht nur 20 % der insgesamt im SPP angemeldeten BESS-Kapazität. Die Prognose basiert auf stufenabhängigen Abschlussquoten und regionalen Entwicklungstakten.

- Die angemeldeten Batteriespeicher weisen im Schnitt eine Dauer von vier Stunden auf, was den Fokus der Entwickler auf maximale Erlöse im bilateralen Resource Adequacy-Markt von SPP widerspiegelt. Vierstündige Anlagen sind optimal auf die Deckung der Abendspitze und die Akkreditierungsregeln abgestimmt.

- Der Interconnection-Queue von SPP übersteigt 150 GW an gesamter Erzeugungskapazität. Der Betreiber führt nun einen jährlichen Cluster-Studienzyklus und einen optimierten Surplus-Interconnection-Prozess durch, der schnellere Genehmigungen für Hybrid- und Co-Location-Projekte ermöglicht.

- Das Wachstum der Speicher wird von der Stilllegung thermischer Kapazitäten (3,6 GW bis 2030), steigendem Spitzenbedarf (+14 % bis 2030) und hoher Durchdringung erneuerbarer Energien angetrieben. Windenergie liefert bereits rund 40 % der jährlichen Erzeugung, und große Solarprojekte nehmen weiter Fahrt auf.

Batterien, Solar und Wind dominieren den SPP-Interconnection-Queue

Die neuesten Interconnection-Daten von SPP zeigen, dass Entwickler überwiegend auf erneuerbare Energien und Speicher setzen. Dies verdeutlicht, wie schnell sich der Erzeugungsmix der Region in Richtung Flexibilität und saubere Kapazität verschiebt.

Erneuerbare Energien treiben die Warteschlange an: Solar- und Windenergie machen zusammen fast die Hälfte der angemeldeten Kapazität aus, wobei mehr als 75 GW voraussichtlich bis 2030 in Betrieb gehen sollen.

Batteriespeicher folgen mit über 50 GW BESS-Kapazität im SPP-Queue. In den Anfangsjahren dominieren eigenständige Projekte, doch Projekte mit gemeinsamer Standortnutzung von Solar oder Wind und Speicher – im SPP-Queue als „Hybride“ gelistet, aber nicht zwingend DC-gekoppelt – werden nach 2027 stark zunehmen.

Thermische Projekte machen weniger als ein Viertel der angemeldeten Kapazität im SPP aus. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Entwickler erneuerbare Energien und Speicher priorisieren. Der Wandel spiegelt sowohl höhere Investitionskosten als auch längere Entwicklungszeiten – inklusive längerer Beschaffungsfristen – für neue thermische Erzeugung wider. Das macht saubere Energieprojekte im heutigen Markt wettbewerbsfähiger.

Nur 300 MW Batterien in Betrieb, aber über 50 GW im Interconnection-Queue

Der Ausbau von BESS im SPP konzentriert sich auf das späte Jahrzehnt, mit den größten Zubau-Jahren 2028 und 2029. Von der gesamten angemeldeten Kapazität sind 60 % als eigenständige BESS-Projekte ausgewiesen. 39 % sind Hybride mit Solar und 1 % Hybride mit Wind.

Der Surplus-Cluster von SPP ermöglicht es Entwicklern, bestehende Anschlusskapazitäten wiederzuverwenden, indem neue Erzeugungs- oder Speichereinheiten an bestehenden Wind- oder Solaranlagen hinzugefügt werden. Das Programm wurde eingeführt, um ungenutzte Netzkapazitäten an bestehenden Anschlussstellen besser zu nutzen. Dadurch verkürzen sich Studienzeiten und Kosten für Projekte, die Infrastruktur gemeinsam nutzen können.

Rund 3,3 GW geplanter Speicher, als eigenständig gekennzeichnet, befinden sich in diesem Cluster. Berücksichtigt man diese Surplus-Projekte, sinkt der tatsächliche Anteil eigenständiger Projekte im SPP-BESS-Queue auf etwa 54 %.

Dies verdeutlicht einen wichtigen Trend: Hybride Projekte im Surplus-Cluster gewinnen strategisch an Bedeutung, da sie Entwicklern schnellere Anschlussmöglichkeiten im Vergleich zu Neubauten bieten.

12 % der BESS-Projekte im Interconnection-Queue sind in der späten Entwicklungsphase

Derzeit befinden sich im SPP 6,2 GW an Speicherprojekten in der späten Entwicklungsphase, die bereits über eine vollständig unterzeichnete Generation Interconnection Agreement (GIA) verfügen. Diese Projekte werden voraussichtlich in naher Zukunft gebaut.

Weitere 10,3 GW befinden sich in der mittleren Entwicklungsphase, das heißt, sie durchlaufen die Facility Study oder haben eine ausstehende GIA.

Die verbleibenden 36,2 GW Kapazität befinden sich noch in frühen Studienphasen (Expedited Resource Adequacy Study (ERAS) oder Definitive Interconnection System Impact Study (DISIS)), wobei die meisten eine Inbetriebnahme zwischen 2028 und 2030 anstreben.

Um realistisch abzuschätzen, wie viel dieses Projektportfolios tatsächlich in Betrieb gehen kann, werden stufenspezifische Abschlussquoten angewendet, um den realisierbaren BESS-Ausbau im SPP zu ermitteln.

Der BESS-Ausbau im SPP wird bis 2030 voraussichtlich 10,7 GW erreichen

Der Ausbauausblick von Modo Energy für das SPP zeigt bis 2027 einen Betrieb von 2,9 GW an Speichern und bis 2030 von 10,7 GW. Die jährlichen Ausbauzahlen bewegen sich zwischen rund 750 MW im Jahr 2026 und über 3 GW im Jahr 2029 und folgen damit einem ähnlichen Trend wie in etablierten BESS-Märkten wie ERCOT und CAISO.

Während der 2025er Summer Resource Adequacy Report des SPP nur mit 2 GW akkreditierter Speicher bis 2030 rechnet, prognostiziert die Analyse von Modo Energy einen deutlich schnelleren Ausbau – da ein größerer Anteil an späten Projekten die DISIS- und GIA-Phasen durchläuft.

Die Unterschiede in den Prognosen zum Batterieausbau liegen sowohl in der Methodik als auch in der Zielsetzung. Die SPP-Zahl spiegelt die von Lastverantwortlichen für die Resource Adequacy gemeldete akkreditierte Kapazität wider – also Projekte, die bereits in Betrieb sind oder verbindlich zur Reserveplanung beitragen. Es handelt sich um eine konservative Planungsgrundlage, nicht um eine Prognose des Marktausbaus.

Die durchschnittliche Projektdauer von BESS liegt voraussichtlich bei 4 Stunden

Öffentlich verfügbare Informationen zu den BESS-Dauern im SPP sind begrenzt, aber erste Hinweise deuten darauf hin, dass Vier-Stunden-Systeme zum Standard werden.

Entwickler dimensionieren Projekte entlang der Effective Load-Carrying Capability (ELCC)-Kurven und Resource Adequacy (RA)-Akkreditierungsregeln des SPP, die eine kontinuierliche Entladung von mindestens vier Stunden für die volle Kapazitätsgutschrift verlangen.

Nach dem SPP-Tarif werden Zwei-Stunden-Systeme auf der Vier-Stunden-ELCC-Kurve bewertet und auf 50 % der Nennleistung begrenzt, während Vier-Stunden-Batterien nahezu die volle Akkreditierung erhalten können.

Die ELCC-Studie 2025 des SPP hat allen Dauern bei den aktuellen Durchdringungsraten (1 GW oder weniger) 100 % der Nennleistung angerechnet. Selbst in der Studie 2024, die eine 1-GW-Flotte modelliert, erhielt ein Vier-Stunden-System 652 MW Sommer- und 477 MW Winterkapazitätsgutschrift aus einer 1.000 MW-Installation.

Da ELCC-Werte für kürzere Dauern stark abfallen und der Mehrwert von sechs- oder achtstündigen Systemen gering bleibt, wird die Vier-Stunden-Speicherung zum wirtschaftlichen Sweet Spot für Entwickler – sie bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Akkreditierungswert, Kosten und planbaren RA-Einnahmen.

Wie läuft der Interconnection-Prozess im SPP ab?

Der Standardprozess für Generation Interconnection

Der Interconnection-Prozess des SPP nutzt einen Cluster-Ansatz, bei dem neue Anfragen während offener Antragsfenster gebündelt werden. So kann SPP die kombinierten Netz-Auswirkungen mehrerer Projekte bewerten und doppelte Studien für einzelne Entwickler vermeiden. Die Projekte durchlaufen drei aufeinanderfolgende Studienphasen, die jeweils höhere finanzielle Verpflichtungen erfordern und zwei Ausstiegsmöglichkeiten bieten.

Schritt-für-Schritt-Erklärung

- Antragstellung im offenen Fenster

Entwickler beantragen die Netzanbindung durch Einreichen eines Generation Interconnection (GI)-Antrags während des offenen Zeitfensters des SPP, zusammen mit einer Studiengebühr und einer ersten finanziellen Sicherheit.

Der Antrag muss die Projektbereitschaft nachweisen, einschließlich Standortkontrolle, Generatorleistung und geplantem COD. Projekte, die diese Anforderungen nicht erfüllen, werden nicht in den Cluster aufgenommen.

- Phase 1: Erste Studien und Kostenschätzung

SPP führt Netzberechnungen, Kurzschluss- und Systemwirkungsstudien durch, um mögliche Netzengpässe zu identifizieren. Entwickler erhalten einen Phase-1-Bericht, der die Auswirkungen auf das Netz zusammenfasst und erste Kostenschätzungen für Netzaufrüstungen enthält.

- Entscheidungspunkt 1

Nach Prüfung der Phase-1-Ergebnisse entscheiden Entwickler, ob sie fortfahren oder aussteigen. Für das Weiterführen ist eine weitere finanzielle Sicherheit zu hinterlegen, was ein stärkeres Commitment signalisiert und spekulative Anträge aussiebt. Wer hier aussteigt, verliert einen Teil der Einlage; wer weitermacht, geht ein höheres Risiko ein.

- Phase 2: Vertiefte Netz- und Stabilitätsstudien

In der zweiten Studienrunde führt SPP detaillierte Kurzschluss-, Stabilitäts- und Anlagenanalysen in Abstimmung mit dem Netzbetreiber durch. Entwickler erhalten detailliertere Aufrüstungsumfänge und Kostenschätzungen – typischerweise mit ±20 % Genauigkeit. In dieser Phase können sich je nach regionaler Netzbelastung, insbesondere in Engpassregionen wie West-Kansas oder Oklahoma Panhandle, erhebliche Kostenschwankungen ergeben.

- Entscheidungspunkt 2

Entwickler können noch aussteigen, weitermachen oder ihr Projekt anpassen. Für das Weiterkommen in die letzte Phase ist die Hinterlegung von Financial Security 3 erforderlich, die den Anteil an den identifizierten Aufrüstungskosten abdeckt.

- Facility Study und Interconnection Agreement

Die abschließende Studie definiert die genauen Netzaufrüstungen und zugehörigen Kosten.

Nach Annahme unterzeichnet der Entwickler eine GIA mit SPP und dem Netzbetreiber – ein verbindlicher Schritt, der das Projekt offiziell an den Bau bindet.

Jetzt muss auch der Standortnachweis erbracht und der Entwicklungsfortschritt belegt werden.

Der Surplus-Interconnection-Prozess

SPP bietet zudem einen schnelleren, fokussierten Anschlussweg, den Surplus-Interconnection-Prozess, wenn bestehende Anlagen (z. B. Wind- oder Solarkraftwerke) über ungenutzte Anschlusskapazität verfügen.

Ein neuer Erzeuger, etwa eine Batterie, kann diese verfügbare Kapazität über ein Surplus Interconnection Agreement (SIA) nutzen, anstatt ein vollständiges GIA zu durchlaufen. Es sind keine neuen Netzaufrüstungen nötig, da das Projekt innerhalb des bestehenden Netzanschlusspunkts (POI) betrieben werden muss.

Am wichtigsten: Die Zeitrahmen sind deutlich kürzer, meist 6 bis 12 Monate statt mehrerer Jahre. Das macht diesen Prozess zu einer wichtigen Option für Entwickler, die schnellere Marktzugänge oder Hybrid-Standorte anstreben.

Dieser Artikel ist Teil einer zweiteiligen Serie. Der nächste Artikel wirft einen genaueren Blick auf die in Betrieb befindlichen und späten Batterieprojekte im SPP – mit Analysen zu Standorten, Kapazitäten, Lieferanten und Eigentümerstrukturen, um die entstehende Speicherlandschaft der Region darzustellen.

Bei Fragen zu den Inhalten dieses Artikels wenden Sie sich gerne an den Autor unter alex.dediego@modoenergy.com. Mehr über ein Abo der Modo Energy-Analysen erfahren Sie hier.