Dynamic Containment: Wer bestimmt den Clearing-Preis?

In den letzten Monaten haben wir eine erhöhte Volatilität bei den Preisen für Dynamic Containment (DC) beobachtet. Lange Zeit bot DC allen Teilnehmern einen zuverlässigen und lukrativen Satz von 17 £/MW/h. Allein in den letzten Monaten erreichten die Clearing-Preise Höchstwerte von 104 £/MW/h und Tiefstwerte von nur 0,50 £/MW/h (siehe Abbildung 1 unten). Was ist also los?

Kurz gesagt, ist ein Großteil dieser Volatilität auf das Auktionsdesign zurückzuführen. National Grid ESO ist ständig bestrebt, seine Dienstleistungen so effizient wie möglich zu gestalten und nimmt dazu Anpassungen an den Auktionen vor. Im November verringerte der ESO seine Mengenanforderungen. Im März wurden die Merit-Order-Beschränkungen aufgehoben. Kürzlich haben Änderungen an der Nachfragekurve dazu geführt, dass die Gesamtausgaben deutlich variabler wurden – und stark davon abhängen, wie viel Volumen beschafft wird.

Spoiler-Alarm

All diese Änderungen haben die Komplexität der Gebotsabgabe bei Dynamic Containment-Auktionen erhöht. Das hat dazu geführt, dass verschiedene Optimierer unterschiedliche Gebotsstrategien anwenden, um bei DC akzeptiert zu werden (und natürlich, um so viel Geld wie möglich zu verdienen).

Da die DC-Auktion nach dem Pay-as-Clear-Prinzip funktioniert – das heißt, alle akzeptierten Teilnehmer erhalten den Clearing-Preis – bedeutet dies, dass bestimmte Marktteilnehmer häufiger als andere die Preise nach oben treiben und somit allen anderen am Markt zugutekommen. Kurz gesagt: Manche Teilnehmer haben einen deutlich größeren Einfluss auf die DC-Erlöse als andere.

In diesem Artikel untersuchen wir das Bietverhalten im DC-Service für niedrige Frequenzen. Konkret betrachten wir:

- Was sogenannte „Hockey Stick“-Gebote sind und wie sie in Dynamic Containment-Auktionen eingesetzt werden.

- Wer genau die Erlöse für den Rest des Marktes bestimmt.

- Und wie unterschiedlich die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer ist.

Trends bei Dynamic Containment-Gebotsstrategien

Mit der neuen elastischen Nachfragekurve des ESO ist es deutlich komplexer geworden, die Auktion auszunutzen – also Ablehnungen zu minimieren und Erlöse zu maximieren. Die Nachfragekurve für Dynamic Containment ändert sich täglich, was es schwieriger macht, vorherzusagen, wo der Marktpreis liegen wird.

„Hockey Stick“-Gebote

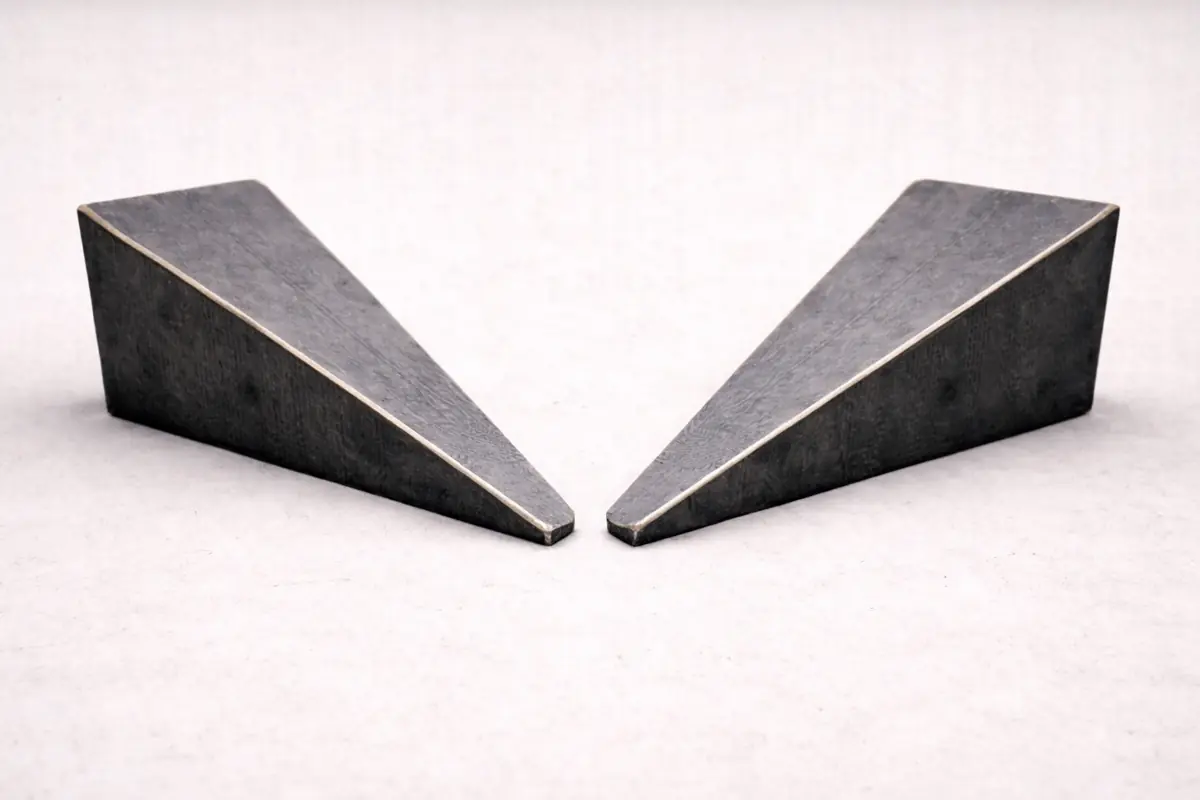

Eine gängige Strategie der Teilnehmer ist das sogenannte „Hockey Stick“-Bieten. Dabei bietet ein Marktteilnehmer einen Großteil seiner Kapazität zu einem niedrigen Preis an – was die Wahrscheinlichkeit einer Annahme erhöht – und einen viel kleineren Teil seiner Kapazität zu einem höheren Preis (um den Clearing-Preis nach oben zu treiben). Dies geschieht durch die Abgabe verschiedener Gebotsarten (bekannt als „Block-Code“), wodurch sogenannte „Parent- und Child-Blöcke“ entstehen. So sieht das aus:

- Parent-Block (C01*-Gebot): Typischerweise bietet ein Teilnehmer den Großteil seiner Anlagenkapazität zu einem niedrigen Preis an. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Gebot angenommen wird.

- Child-Block (C02-Gebot): Wird ein C02-Gebot mit einem kleineren C01-Gebot verknüpft, muss der Child-Block immer angenommen werden, wenn der Parent-Block angenommen wird. Daher kann dieser C02-Child-Block genutzt werden, um den Clearing-Preis zu erhöhen. Allerdings besteht das Risiko, dass bei Verknüpfung keines der beiden Gebote angenommen wird.

* C01-Gebote können auch unabhängig abgegeben werden und müssen nicht mit C02-Geboten verbunden sein.

Abbildung 2 (unten) zeigt ein Beispiel für ein „Hockey Stick“-Gebot. Wie zu sehen ist, bildet das C01-Gebot mit hohem Volumen und niedrigem Preis (Parent-Block) den Schaft des Hockeyschlägers, während das C02-Gebot mit geringem Volumen und hohem Preis (Child-Block) die Klinge darstellt.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Abbildung 3 (unten) zeigt, wie diese Strategie in der Praxis funktioniert. Hier sehen wir die Dynamic Containment (DCL)-Auktion für niedrige Frequenzen am 13. März 2022, EFA-Block 5. Die C01- und C02-Gebote von EDF sind hervorgehoben. Das erste ist ein Gebot über 45 MW zu 0,25 £/MW/h. Das zweite ist ein Gebot über 1 MW zu 95 £/MW/h.

- In dieser Auktion beschaffte der ESO 876 MW.

- Die ersten 813 MW wurden zu Preisen unter 6 £/MW/h vergeben.

- Wie in Abbildung 2 (oben) dargestellt, setzte EDF auf die „Hockey Stick“-Gebotsstrategie.

- Dadurch lag der Clearing-Preis bei 95 £/MW/h. Jeder Teilnehmer erhielt diesen Betrag, auch diejenigen, die zu deutlich niedrigeren Preisen geboten hatten.

EDF war nicht der einzige Marktteilnehmer, der diese Strategie versuchte. Abbildung 4 (unten) zeigt denselben Auktionszeitraum, diesmal aufgeteilt in C01- und C02-Gebote.

Betrachten wir alle akzeptierten Gebote seit Inkrafttreten der Änderungen an der Nachfragekurve, sehen wir, wie Marktteilnehmer ihre Preisgestaltung in Dynamic Containment-Auktionen vornehmen. Abbildung 5 (unten) zeigt dies.

- Hier sieht man, dass die blauen C01-Gebote (Parent-Block) überwiegend am unteren Rand der y-Achse konzentriert sind (fast immer unter 15 £/MW/h).

- Die pinken C02-Gebote (Child-Block) sind weiter oben auf der y-Achse verteilt, wo sie den Clearing-Preis nach oben treiben können.

- Bemerkenswert ist auch die Position dieser C02-Gebote auf der x-Achse – die Mehrheit sind kleine Volumina von 5 MW oder weniger, mit einer deutlichen Häufung bei 1 MW, dem Mindestvolumen für Gebote.

Wer bestimmt die Clearing-Preise bei Dynamic Containment?

Wer versucht, hohe Clearing-Preise zu setzen, läuft Gefahr, in einer Auktion gar nicht akzeptiert zu werden. Die sichere Variante ist, einfach zu einem niedrigen Preis zu bieten. Das erhöht die Annahmewahrscheinlichkeit, bedeutet aber, dass man dem Clearing-Preis anderer Teilnehmer ausgeliefert ist. Würden alle Teilnehmer diese sichere Strategie wählen, wären die Erlösmöglichkeiten im DC sehr gering. Da wir wissen, dass die DC-Erlöse oft sehr attraktiv sind, müssen einige Teilnehmer bereit sein, das Risiko einzugehen.

„Surplus“-Erlöse schaffen

Welche Marktteilnehmer treiben also die Clearing-Preise nach oben? Eine Möglichkeit, dies herauszufinden, ist die Bestimmung der „Surplus“-Erlöse, die Teilnehmer für andere Anlagen schaffen. „Surplus“ ist hier als der Mehrwert über dem Preis definiert, zu dem andere Teilnehmer in einer Auktion geboten haben. Zur Berechnung der Surplus-Erlöse eines Teilnehmers für andere Anlagen wird jeweils der höchste akzeptierte Gebotspreis herangezogen.

Wer sind die Preisbildner bei Dynamic Containment?

Nachdem wir nun wissen, wie Surplus-Erlöse funktionieren, werfen wir einen Blick darauf, welche Teilnehmer diese für andere schaffen. Abbildung 6 (unten) zeigt die Marktteilnehmer, sortiert nach dem von ihnen für den Markt geschaffenen Surplus. So erhalten wir ein klares Bild, welche Teilnehmer am wahrscheinlichsten die Clearing-Preise im Dynamic Containment setzen – das sind die sogenannten DC-Preisbildner.

- Fast zwei Drittel (65,6 %) der Surplus-Erlöse stammen aus C02-Geboten (Child-Block) – also den kleinen, hochpreisigen Geboten an der „Klinge“ des Hockeyschlägers.

- Zur weiteren Bestätigung der Häufigkeit von Hockey Stick-Geboten: Von den 100 größten Surplus-Ereignissen stammen nur sechs aus Geboten mit mehr als 1 MW.

- Bemerkenswert ist die Position von Anesco ganz links im Diagramm. Anesco betreibt eine 1 MW-Anlage. Da das Mindestgebot bei DC 1 MW beträgt, kann Anesco keine Child-Blöcke aus Gebotsaufträgen bilden. Daher ist es für Anesco in der Regel nicht sinnvoll, extrem niedrigpreisige Gebote abzugeben. Stattdessen kann das gesamte 1 MW zu hohen Preisen geboten werden. Das ist ein wesentlicher Grund, warum Anesco so häufig den Clearing-Preis setzt – und damit Surplus-Erlöse für andere schafft.

Wer profitiert am meisten von den Preisbildnern?

Abbildung 7 (unten) zeigt die angenommenen Einnahmen aus den höchsten Gebotspreisen als Prozentsatz der Anlagenerlöse, aufgeschlüsselt nach Teilnehmer. Angenommen, DC-Auktionen würden rückwirkend zu Pay-as-Bid-Auktionen (bei denen erfolgreiche Teilnehmer einfach den von ihnen gebotenen Preis erhalten). Der blaue Balken steht für die Einnahmen, die eine Anlage hätte (wenn sie für die gesamte angebotene Kapazität den höchsten Gebotspreis – meist das C02-Gebot – erhalten würde; das ist zwar nicht exakt das Prinzip von Pay-as-Bid, aber ein sinnvoller Vergleich). Der grüne Balken steht für die Erlöse oberhalb des höchsten Gebotspreises – den sogenannten „Uplift“.

- Bemerkenswert an diesem Diagramm ist der große Anteil des Uplifts (grün). Obwohl manche Teilnehmer risikofreudiger sind als andere, profitieren letztlich alle davon, dass andere den Clearing-Preis für einen Großteil ihrer Erlöse setzen.

- Dennoch gibt es große Unterschiede bei den Gebotsstrategien: Manche Anlagen sind für über 95 % ihrer Erlöse auf andere als Preisbildner angewiesen. Am anderen Ende des Spektrums erzielen einige Anlagen weniger als die Hälfte ihrer Erlöse durch Uplift, dank riskanterer (und oft erfolgreicher) Gebotsstrategien.

Risikobereitschaft

Letztlich gilt aber: In einer Pay-as-Clear-Auktion erhalten alle erfolgreichen Teilnehmer denselben Betrag (£/MW/h). Daher sind im Dynamic Containment diejenigen Marktteilnehmer besonders wichtig, die „Surplus“-Erlöse für andere (bzw. einen „Uplift“ beim Clearing-Preis) schaffen. Diese Preisbildner gehen jedoch das Risiko ein, gar nicht akzeptiert zu werden. Abbildung 8 (unten) zeigt die Annahmerate der Marktteilnehmer. (Die Reihenfolge entspricht der in Abbildung 6 gezeigten Surplus-Erlöse.)

- Das Diagramm zeigt, welcher Prozentsatz des von Marktteilnehmern in DCL-Auktionen gebotenen Volumens tatsächlich angenommen wurde.

- Man könnte erwarten, dass dieses Diagramm mit den in Abbildung 7 gezeigten Surplus-Erlösen korreliert, also die Annahmerate von links nach rechts steigt. Das ist jedoch nicht der Fall.

- Centrica und Limejump haben eine sehr hohe Annahmerate, erzeugen aber kaum Surplus-Erlöse für andere. Sie fahren eine risikoarme Strategie und sind Preisnehmer.

- Anesco, SMS und Sembcorp haben mehr Ablehnungen als die meisten anderen, schaffen aber signifikanten Mehrwert für andere. Das liegt an ihrer risikoreicheren Gebotsstrategie als Preisbildner.

- Habitat, Tesla und Zenobe halten eine relativ hohe Annahmerate (75–85 %) und schaffen dennoch erheblichen Mehrwert im DC-Markt.

Fazit

Seit den Änderungen bei den Dynamic Containment-Auktionen am 1. April 2022 haben sich verschiedene Gebotsstrategien herausgebildet. Viele Teilnehmer setzen auf einen „Hockey Stick“-Ansatz: Große Volumina werden zu niedrigen Preisen mit kleinen Volumina zu hohen Preisen kombiniert, um die Annahmewahrscheinlichkeit zu maximieren.

Diese Änderungen haben dazu geführt, dass einige Teilnehmer mehr Wert im Markt schaffen als andere. Diese Preisbildner treiben die Clearing-Preise regelmäßig nach oben, wovon letztlich alle profitieren. Allerdings ist diese Strategie mit Risiken verbunden: Oft werden mehr Gebote dieser Teilnehmer abgelehnt als bei den Preisnehmern.

Klar ist: Es gibt verschiedene Ansätze für Gebote bei Dynamic Containment-Auktionen. Es bleibt abzuwarten, ob wir weiterhin so viel Volatilität bei den Clearing-Preisen sehen werden, wenn wir in die Sommermonate gehen (in denen der Bedarf des ESO steigen soll). Wir halten Sie auf dem Laufenden über die Entwicklungen und Trends bei den Clearing-Preisen im gesamten Bereich der Frequenzregelung – während sich diese Märkte weiterentwickeln und wir weitere Daten sammeln.