PJM: Wie viel Nachfragewachstum ist möglich?

Der Strombedarf im PJM-Gebiet steigt.

Nach Jahren stagnierender Prognosen rechnet PJM in seinem Ausblick für 2025 mit einem Anstieg der Spitzenlast von 160 GW auf 210 GW bis 2035. Dieses Wachstum resultiert fast ausschließlich aus dem fortlaufenden Ausbau von Rechenzentren.

Allerdings ist ein so starkes Nachfragewachstum wie in PJMs aktueller Prognose kaum realistisch.

Engpässe in den Lieferketten, Verzögerungen bei Genehmigungen, Reformen der Warteschlangen und PJMs vorgeschlagene Non-Capacity-Backed-Load-Kategorie bedeuten, dass ein Großteil dieser „Papiernachfrage“ nicht wie geplant realisiert wird.

Eine realistischere Einschätzung sieht die Spitzenlast bis 2035 eher bei 185 GW (oder 177 GW, falls NCBL umgesetzt wird). Das ist immer noch ein deutliches Wachstum von über 15 %, aber weit entfernt von PJMs Sprung um 50 GW bzw. 31 %.

Entwicklungshürden begrenzen das Nachfragewachstum bei PJM

PJMs Ausblick für 2025, aktualisiert mit Angaben der Versorger, geht bis 2035 von 66 GW an großen Lastzuwächsen aus. Doch obwohl die Nachfragetrends steigen, setzt letztlich die Angebotsseite das Limit.

PJM hatte in den letzten Jahren Schwierigkeiten, neue Kapazitäten hinzuzufügen. Die Reform der Warteschlangen verkürzt zwar die Anschlusszeiten für Erzeuger, ermöglicht aber kein Nachfragewachstum im von PJM prognostizierten Ausmaß.

Eine realistische Prognose für neue Erzeugung im kommenden Jahrzehnt – basierend auf der aktuellen Warteschlange, den Cluster-Studienzeiten von PJM und Annahmen zu Ausfall- und Fertigstellungsraten – zeigt, dass PJM deutlich weniger neue Kapazitäten hinzufügen wird, als für das prognostizierte Nachfragewachstum nötig wäre.

Diese Prognose orientiert sich daran, wofür der Kapazitätsmarkt ausgelegt ist: ausreichend Angebot für die Spitzenlast plus Reserve vorzuhalten.

Kann PJM diese Reserve nicht halten, ist die Zuverlässigkeit gefährdet – und neue Nachfrage wird kaum angeschlossen werden.

Geplante Projekte bringen hohe Nennleistung, aber geringe ELCC

Die Warteschlange könnte bis 2035 rund 72 GW neue installierte Leistung (ICAP) im PJM-Gebiet ermöglichen.

Der Großteil dieser neuen Kapazitäten ist Solarenergie, ergänzt durch wachsende Anteile an Batteriespeichern.

Solar und Batteriespeicher sind entscheidend, um die Nettolast zu senken und den Energiebedarf zu decken. Speicher können mit einer Effektiven Lasttragfähigkeit (ELCC) von 50 % bei vierstündiger Batteriedauer einen bedeutenden Beitrag im Kapazitätsmarkt leisten. Allerdings ist die ELCC von Solar im PJM-Kapazitätsmarkt niedrig – nur 8–11 %.

Umgekehrt wird mit dem Abbau von Lieferkettenproblemen und einer besseren Verfügbarkeit von Gasturbinen bis 2029–2032 mit rund 5,8 GW neuer Gaskraftwerke gerechnet. Dies bringt jährlich etwa 4 GW an unforced capacity (UCAP) mit einer ELCC von 70 % in den Markt.

Nach der Abwertung gemäß ELCC liefern die 72 GW im Projektpipeline nur 21 GW gesicherte Leistung, die auf die Reserve angerechnet werden.

Nicht nur der Ausbau der Erzeugung begrenzt große Lastzuwächse

Die Korrektur der Modo Energy Prognose nach unten spiegelt reale Hürden wider.

Wenn Erzeugungsprojekte nicht schnell genug ans Netz gehen, gibt es nicht genug Kapazitäten für alle neuen Standorte.

Neben den Grenzen beim Ausbau von Erzeugung und Speichern gibt es weitere Faktoren, die das Wachstum von Rechenzentren einschränken können. Transformatoren bleiben einer der größten Engpässe, mit Lieferzeiten von 3 bis 5 Jahren.

Zudem sorgen lokale Standort- und Genehmigungskonflikte – besonders in Nord-Virginia – für weitere Verzögerungen.

Für Rechenzentren sind diese Hürden entscheidend. Vor diesem Hintergrund ist die vollständige Realisierung der prognostizierten 66 GW an großen Lasten im PJM-Gebiet unrealistisch.

Große Lasten treiben das Nachfragewachstum, machen Prognosen aber unsicherer

Ohne große Lasten wie Rechenzentren wird erwartet, dass die Spitzenlast von PJM im nächsten Jahrzehnt weitgehend konstant bleibt.

Große Lasten schaffen jedoch Potenzial für rasches Nachfragewachstum – und erweitern die Bandbreite möglicher Entwicklungen.

Seit PJMs Januar-Prognose haben Angaben der Versorger und Quartalsberichte die Zielzahlen weiter erhöht – von 59 GW auf 66 GW große Lastzuwächse bis 2035.

Viele Anfragen sind jedoch spekulativ oder doppelt, und werden daher nie vollständig realisiert.

Wenn nur 35 % der erwarteten Kapazität tatsächlich umgesetzt werden, sinkt das Wachstum der großen Lasten bis 2035 auf 23 GW.

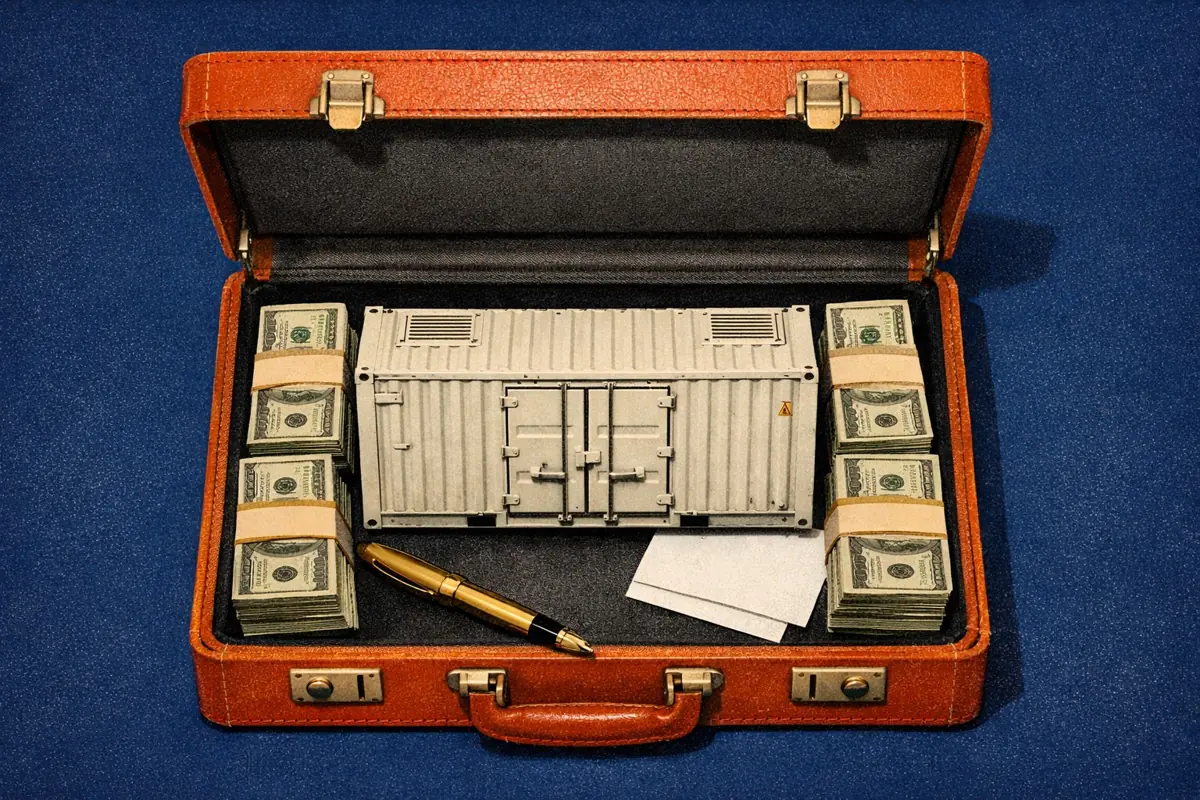

So entsteht die Prognose: von installierter zu gesicherter Kapazität

Um realisierbares Nachfragewachstum zu prognostizieren, muss zunächst ermittelt werden, wie viel neue Kapazität tatsächlich ans Netz gehen kann.

Darauf aufbauend wird abgeschätzt, wie viel Nachfragewachstum unter dem Kapazitätsmarkt von PJM tragbar ist.

Das Angebot wird wie im Kapazitätsmarkt von PJM gestapelt: Installierte Kapazität (ICAP) wird um Stilllegungen und Neubauten angepasst. Anschließend wird die installierte Kapazität mit der ELCC der jeweiligen Technologie abgewertet, um die gesicherte Kapazität zu bestimmen.

Im Vergleich mit PJMs Lastprognose für 2025 zeigt diese Stapelung eine erhebliche Lücke zwischen Angebot und Zuverlässigkeitsanforderung, die von 10 GW auf 30 GW anwächst. Im Vergleich zur Modo Energy Prognose wird die Lücke kleiner, schließt sich aber nicht.

PJMs vorgeschlagene Non-Capacity-Backed Load (NCBL) bietet einen Ansatz, um neue Nachfrage anzuschließen. Wird dies in aktueller Form umgesetzt, würde PJM diese Lücke als NCBL zuweisen – Nachfrage, die von Abschaltungen bedroht ist.

Das NCBL-Konzept senkt die Hürde für neue Lastanschlüsse, verlagert das Risiko von Abschaltungen aber auf die Kunden.

Ein aktueller Vorschlag von Amazon, Microsoft, Constellation und anderen schlägt Alternativen vor: freiwilliges Lastmanagement, Notstromaggregate oder Abschaltungen nur in Ausnahmefällen.

In diesem Modell agieren neue Lasten als Nachfrage-Response und erzielen eine hohe ELCC im Kapazitätsmarkt. Wird dies umgesetzt, kann der Kapazitätsmarkt mehr neue Nachfrage abdecken und der Anteil unter NCBL sinkt.

Dies verdeutlicht, warum 210 GW bis 2035 unrealistisch sind, der Höchstwert aber eher bei 177–185 GW liegen dürfte.

AEP-, Dominion- und COMED-Zonen verzeichnen das stärkste Wachstum

Das Wachstum großer Lasten verteilt sich ungleichmäßig über das PJM-Gebiet – das Gleichgewicht verschiebt sich.

Die Modo Energy Prognose sieht AEP führend bei neuen großen Lastzuwächsen – mit rund 6 GW industriellem Wachstum in Ohio und West Virginia bis 2035, darunter ein neues Chipwerk und Rechenzentren.

COMED und Dominion folgen dicht dahinter, jeweils mit rund 4 GW an neuen großen Lasten.

Das Wachstum bei Dominion kommt von Campus-Erweiterungen im Rechenzentrumskorridor Nord-Virginias sowie der fortschreitenden Elektrifizierung im Wohn- und Gewerbebereich.

Zusammen machen diese drei Zonen – bezogen auf bestehende und neue Lasten – bis 2035 rund 43 % der gesamten Spitzenlast im PJM-Gebiet aus.

Knappheit an Kapazität begrenzt das Nachfragewachstum – und erhöht den Druck für Neubauten

Der Kapazitätsmarkt von PJM zeigt bereits, dass das System nur begrenzt Kapazitäten zur Deckung der Spitzenlast hat – das prägt den Ausblick für die Nachfrage.

Das Nachfragewachstum wird beträchtlich sein, aber die eigentliche Begrenzung liegt im Tempo der Warteschlangenzugänge und der Fähigkeit, Engpässe bei Transformatoren, Turbinen und Genehmigungen zu beseitigen.

Erzeuger werden Stilllegungen wahrscheinlich hinauszögern, solange große Lasten weiter gegen die Kapazitätsgrenzen drücken.

Das Ergebnis ist ein System, in dem die Spitzenlast bis 2035 zwar deutlich steigt – auf 177–185 GW –, letztlich aber durch die praktischen Grenzen des Netzes bestimmt wird.