Deutschland: Europas größter Handelsmarkt – aber warum fließen die Investitionen nicht?

Deutschland: Europas größter Handelsmarkt – aber warum fließen die Investitionen nicht?

Batterieerlöse in Deutschland gehören zu den höchsten in Europa. Die Day-Ahead-Spreads sind tief. Die Intraday-Märkte sind volatil. Systemdienstleistungen zahlen weiterhin gut. Und neue, planbare Einnahmen sind in Sicht.

Warum werden also nicht mehr Batterien gebaut?

Der deutsche Markt ist bewusst komplex gestaltet, mit vier Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB), 900 Verteilnetzbetreibern (VNB) und einem Labyrinth aus Anschlussregeln, Genehmigungen und standortabhängigen Netzentgelten. Hinzu kommt politische Unsicherheit – und Kapital bleibt vorsichtig.

In diesem Beitrag zeigen wir, wo heute Geld verdient wird, warum Deutschland mehr Batterien braucht und warum Investitionen schwer zu mobilisieren sind.

Die Chance: Ein Weltklasse-Handelsfall mit festen Einnahmen am Horizont

Bis 2045 sollen 85 % der deutschen Erzeugungskapazität erneuerbar sein. Die Energiewende schafft zwei zentrale Erlösmöglichkeiten für Batterien:

Handel: am Day-Ahead- und Intraday-Markt

Systemdienstleistungen: in der Primärregelleistung (FCR) und der automatischen Frequenzwiederherstellungsreserve (aFRR).

Durch die gleichzeitige Optimierung zwischen Handel und Systemdienstleistungen wurden laut Backtests von Modo Energy bereits 2024 Erlöse von bis zu 200.000 €/MW/Jahr erzielt.

Die Erlöse stammen heute überwiegend aus dem Handel. Aber ab 2026 starten Inertiaprämien – und ein nationaler Kapazitätsmarkt könnte ab 2028 weitere feste Einnahmen bringen.

Schauen wir uns an, wie Batterien heute Geld verdienen.

Heutige Erlösstruktur: Wie Batterien in Deutschland Geld verdienen

Day-Ahead: Viel Solar = größere Spreads

Deutschland verfügt über mehr als 100 GW Solarleistung – bei nur 80 GW Spitzenlast.

Mit steigendem Solaranteil brechen die Preise ein, oft werden sie mittags sogar negativ.

Wenn die Sonne abends nachlässt, übernehmen Gaskraftwerke – besonders da Kohle (30 GW) stetig vom Netz geht und Kernenergie seit 2023 abgeschaltet ist.

Abendliche Preisspitzen bleiben ausgeprägt, vor allem bei Dunkelflaute (wenig erneuerbare Einspeisung, hohe Residuallast).

Diese Schwankungen sorgen für die größten Day-Ahead-Spreads in den wichtigsten europäischen Märkten.

TBn-Spreads messen die Differenz zwischen den jeweils höchsten und niedrigsten 'n' Stunden pro Tag.

Die große Solarleistung führt zu längeren und tieferen Phasen mit niedrigen Mittagsstrompreisen – und eröffnet neue mehrstündige Handelsmöglichkeiten.

Langzeitspeicher sind noch nicht am Markt – aber die Preissignale sind für Entwickler mit Risikobereitschaft klar erkennbar.

Intraday: Prognosefehler treiben Volatilität

Am kontinuierlichen Intraday-Markt in Deutschland kann bis 5 Minuten vor Lieferung in 15-Minuten-Blöcken gehandelt werden.

Da es keinen zentralen Ausgleichsmechanismus gibt, müssen Teilnehmer ihre Bilanzkreise selbst im Intraday-Markt ausgleichen, um Ausgleichsenergiekosten zu vermeiden.

Im Sommer sorgen Fehler bei der Solarprognose für mehr Preisvolatilität.

Batterien nutzen dies und wechseln ihre Position mehrmals im Intraday-Handelsfenster.

Mit zunehmender Zahl an Batterien im Intraday-Markt bleiben nur Betreiber mit den besten Algorithmen und Prognosetools vorne.

Systemdienstleistungen: Starke Erlöse – aber erste Sättigungstendenzen

Systemdienstleistungen liefern weiterhin über 50 % der Einnahmen. Die Preise hängen inzwischen jedoch davon ab, wann Batterien zwischen Handel und Bereitschaft wechseln – nicht mehr nur vom Systembedarf.

Die Tabelle zeigt die beiden Märkte für Frequenzregelung, in denen Batterien aktiv sind.

FCR: Batterien setzen den Preisboden

Das Batterieangebot übersteigt bereits die FCR-Nachfrage (~800 MW präqualifiziert vs. ~570 MW ausgeschrieben).

Im Sommer bleiben die Preise hoch, da Batterien FCR ganz meiden und ihre Verfügbarkeit für tiefe Großhandelsspannen nutzen.

Im Winter kehren mehr Batterien in die FCR zurück und die Preise sinken.

aFRR: Noch lukrativ – aber mit ähnlichem Muster

aFRR bietet mehr Spielraum (~330 MW präqualifiziert vs. ~2 GW ausgeschrieben) – aber die Umschaltmechanismen sind bereits sichtbar.

aFRR negative Preise folgen dem gleichen saisonalen Trend wie FCR.

aFRR positive Preise spiegeln ebenfalls die Opportunitätskosten der Batterien wider.

- Preise sinken mittags, da Batterien bei negativen Großhandelspreisen laden und dann in aFRR entladen (Spread-Mitnahme).

- Preise steigen später, wenn Großhandelspreise und Entlademöglichkeiten zunehmen und der Ladezustand limitiert wird.

Jedes gebaute MW Speicher erhöht den Wettbewerb in allen Märkten.

Mit wachsender Flotte werden sich die Preise für FCR und aFRR an den Opportunitätskosten ausrichten – und diejenigen belohnen, die ihre Kapazität am flexibelsten verschieben können.

Wie Batterien Erlöse cross-optimal steuern

In Deutschland legen sich Batterien nicht auf eine Erlösstrategie fest.

Betreiber wägen Spreads, Preise für Systemdienstleistungen, Ladezustand und Alterung ab, um die Marge zu maximieren.

Die Reihenfolge entscheidet

Erfolg hängt nicht nur von Marktpreisen ab, sondern davon, die Positionen überlappender Märkte richtig zu sequenzieren.

Ein typischer Tag könnte so aussehen:

Mit mehr Batterien, die auf die gleichen Signale reagieren, wird die Optimierungskompetenz zum wichtigsten Unterscheidungsmerkmal.

Zukünftige feste Einnahmen: Wann kommen sie?

Das Handelsmodell ist attraktiv – aber Kapital bleibt vorsichtig. Ohne feste Einnahmen sind Projekte mit höheren Kapitalkosten und begrenztem Fremdkapital ausgestattet.

Zwei potenzielle Stabilisatoren für Erlöse zeichnen sich ab.

Inertiaprämien: Ein neuer Vertragserlös für netzbildende Batterien

Ab 2026 vergeben die ÜNB mehrjährige Verträge für Inertialeistung.

Batterien, die netzbildende Standards erfüllen und 90 % Verfügbarkeit bieten, können Prämien erhalten.

Die meisten Hersteller bieten inzwischen netzbildende Batterien mit geringem Mehrpreis an – ein kostengünstiges Upgrade für langfristige Vertragserlöse.

Der Gesamtwert ist begrenzt – aber für Banken erhöhen feste Einnahmen die Finanzierbarkeit.

Kapazitätsmarkt: Bedeutender, aber Struktur noch offen

Deutschland entwickelt einen nationalen Kapazitätsmarkt, um Versorgungssicherheit nach Kohle- und Atomausstieg zu gewährleisten.

Zwischenzeitlich könnten bis zu 20 GW neue Gaskraftwerke beschafft werden – unterstützt durch öffentliche Mittel. Die Risiken:

- Weniger Knappheitspreise und engere Spreads im Handel.

- Batterien werden in Systemdienstleistungsmärkte gedrängt

- Kapitalströme fließen in Gas, begrenzen Speicherzubau und erhöhen langfristig die Systemkosten.

Das Design des Kapazitätsmarktes wird für BESS entscheidend sein:

Gutes Design: Speicher sichern stabile, langfristige Einnahmen, stärken die Versorgungssicherheit und ermöglichen Fremdkapital.

Schlechtes Design: Gas dominiert Kapazitätszahlungen durch günstige De-Rating-Faktoren und sorgt für höhere Kosten für Verbraucher.

Warum das System mehr BESS braucht – und nicht warten kann

Deutschlands Bedarf an Flexibilität wächst mit dem Ausbau der Erneuerbaren

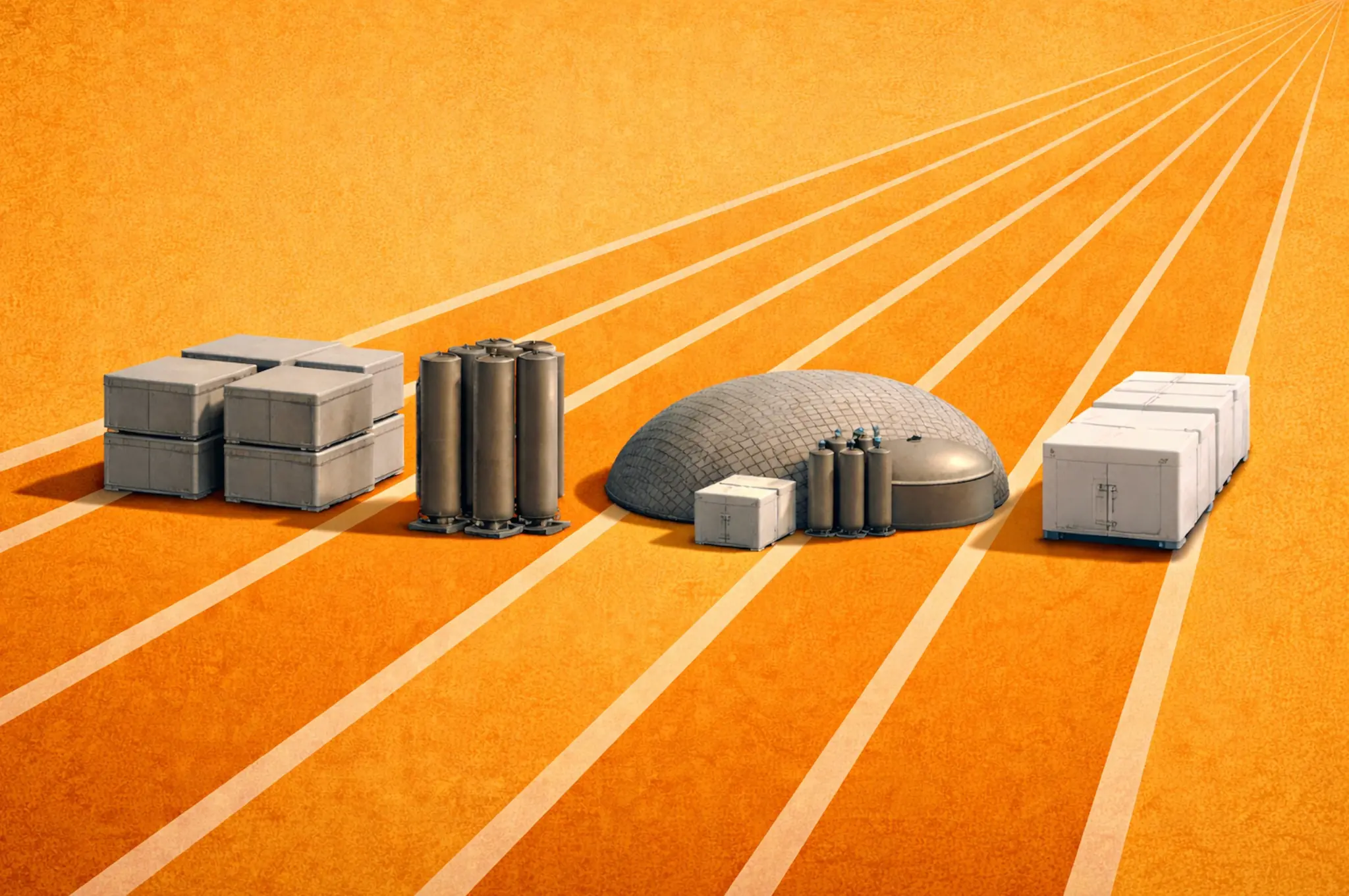

Der aktuelle Flexibilitätsmix hilft – stößt aber an Grenzen:

Gas und Kohle sichern zwar die Versorgung, reduzieren aber keine Emissionen.

Keine dieser Optionen senkt die Systemkosten oder unterstützt die Dekarbonisierung so wie Batteriespeicher.

Eine Studie von Frontier Economics aus 2024 schätzt, dass großskalige BESS:

- 12 Mrd. € Systemkosten bis 2050 einsparen könnten

- 6,2 Mio. t CO₂ bis 2030 vermeiden könnten

- bis zu 9 GW neue Gaskapazität ersetzen könnten

Investitionsengpässe: Warum das Kapital (noch) nicht fließt

Der Systembedarf ist klar. Die Erlöse sind stark. Feste Einnahmen kommen – aber der Ausbau bleibt langsam.

Warum?

Der deutsche Markt ist bewusst komplex:

- Vier ÜNB mit unterschiedlichen Anschluss- und Präqualifikationsregeln

- 900+ VNB mit fragmentierten Genehmigungsverfahren

- Überfüllte Netzanschluss-Warteschlangen mit unsicheren Terminen und begrenzter Kapazität

- BKZ-Anschlussgebühren von bis zu 100.000 €/MW, mit weiterhin ungeklärter Rechtslage – das erhöht den Kapitalaufwand bei Standortentscheidungen.

Das Ergebnis: Ein bürokratisches System, das Investoren durch Schichten von politischen Risiken navigieren lässt.

Doch wer es versteht, kann groß gewinnen.

Deutschland heute erinnert an Großbritannien 2019 – als Handelsbatterien gerade ihren Wert bewiesen. Wer auf perfekte Bedingungen wartet, sieht zu, wie andere zweistellige Renditen einfahren.

Daten herunterladen

Download