Batteriespeicher in den USA: Erreicht die Kapazität bis 2030 140 GW?

Batteriespeicher in den USA: Erreicht die Kapazität bis 2030 140 GW?

Zusammenfassung

- Die Batteriespeicherkapazität in den USA ist von 1 GW im Jahr 2020 auf 17 GW im Jahr 2024 gewachsen und könnte bis 2030 nahezu 150 GW erreichen.

- CAISO und ERCOT werden voraussichtlich beim Ausbau führend sein, beide mit mehr als 40 GW bis 2030, während PJM von 400 MW auf 30 GW wachsen könnte.

- Historisch erreichen nur 28 % der Projekte in den ISO-Anschlusswarteschlangen den kommerziellen Betrieb, was Risiken für die insgesamt prognostizierte Kapazität verdeutlicht.

Abonnenten der Modo Energy Research erfahren außerdem:

- Wie Reformen der Anschlusswarteschlangen und FERC-Anordnungen die Zeitpläne für Batterieprojekte beschleunigen könnten.

- Warum Lieferengpässe, Flächenverfügbarkeit und unzureichende Erlöse den Ausbau der Batteriespeicher in den USA begrenzen könnten.

- Wie das Wachstum von Rechenzentren und Elektrifizierungstrends die Nachfrage nach Speichern zusammen mit dem Ausbau von Solar- und Windenergie antreiben werden.

Vollständigen Zugriff auf die Modo Energy Research erhalten Sie, wenn Sie noch heute einen Termin mit einem Teammitglied buchen.

Einleitung

Batteriespeichersysteme sind neben der Solarenergie die am schnellsten wachsende Netztechnologie in den USA geworden.

Derzeit sind in den USA bei allen unabhängigen Systembetreibern rund 17 GW an Batteriespeicherkapazität im kommerziellen Betrieb. Das ist ein rasanter Anstieg gegenüber etwa 1 GW vor nur vier Jahren.

Doch das wird nicht lange so bleiben. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts wird der Ausbau der Batteriespeicher bei den amerikanischen ISOs mit hoher Wahrscheinlichkeit über 100 GW hinausgehen.

Wie viel Batteriespeicherkapazität befindet sich in den Anschlusswarteschlangen?

In den Anschlusswarteschlangen der amerikanischen ISOs befinden sich rund 570 GW an Batteriespeichersystemen.

Für diese gesamte Kapazität ist der kommerzielle Betrieb bis Anfang der 2030er Jahre prognostiziert.

Tatsächlich sind laut Warteschlangendaten für einen großen Teil dieser Kapazität Betriebsaufnahmen innerhalb der nächsten zwölf Monate vorgesehen.

Das ist natürlich nicht realistisch – die meisten dieser Projekte befinden sich noch in den frühen Entwicklungsphasen.

Im obigen Diagramm haben wir die prognostizierten Inbetriebnahmedaten für jedes Batteriespeicherprojekt angepasst.

Dazu wurde ermittelt, in welchem Entwicklungsstadium sich jedes Projekt aktuell befindet. Dies erfolgte anhand der Daten aus den Anschlusswarteschlangen der ISOs.

Anschließend wurden mithilfe unserer vorherigen Analyse der Anschlusszeitpläne in ERCOT sowie einer Studie des Lawrence Berkeley National Laboratory zu Anschlussprozessen realistischere Inbetriebnahmedaten abgeleitet.

2023 hat die Federal Energy Regulatory Commission mehrere Anordnungen verabschiedet, um die Anschlusszeitpläne für Erzeugungsanlagen zu beschleunigen, die in vielen ISOs zuletzt ins Stocken geraten sind.

Es bleibt abzuwarten, wie groß der Effekt dieser Anordnungen sein wird. Für ISOs unter FERC-Aufsicht drohen jedoch Strafen, wenn Studien zur Projektbearbeitung in der Anschlusswarteschlange nicht fristgerecht abgeschlossen werden.

Möglich ist, dass dies in manchen ISOs – wie CAISO und NYISO – die Anschlussprozesse beschleunigt, wo der Anschluss neuer Erzeugung bislang hinterherhinkt.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Anschlusszeiten die in ERCOT beobachteten übertreffen werden. ERCOT verfolgt einen „Connect and Manage“-Ansatz mit weniger strengen Vorgaben hinsichtlich Auswirkungen wie Netzüberlastung.

Daher werden die meisten Batterieprojekte mindestens 3 Jahre benötigen, um von der Warteschlange in den kommerziellen Betrieb zu gelangen.

Wie viel Kapazität wird tatsächlich in Betrieb gehen?

Es ist entscheidend, richtig einzuschätzen, wann ein Projekt voraussichtlich in Betrieb gehen wird. Noch wichtiger ist jedoch, die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, ob ein Batteriespeicherprojekt überhaupt den kommerziellen Betrieb erreicht.

Mit denselben Analysen wie bei den Anschlusszeiten lassen sich auch die Rückzugsquoten aus den Warteschlangen bewerten.

Insgesamt haben in allen ISOs historisch nur etwa 28 % der Projekte den kommerziellen Betrieb erreicht.

Projekte, die im Anschlussprozess weiter fortgeschritten sind, ziehen sich zudem deutlich seltener zurück.

In ERCOT etwa haben Batteriespeicherprojekte mit unterzeichneten Anschlussverträgen sogar zu 100 % den Betrieb aufgenommen.

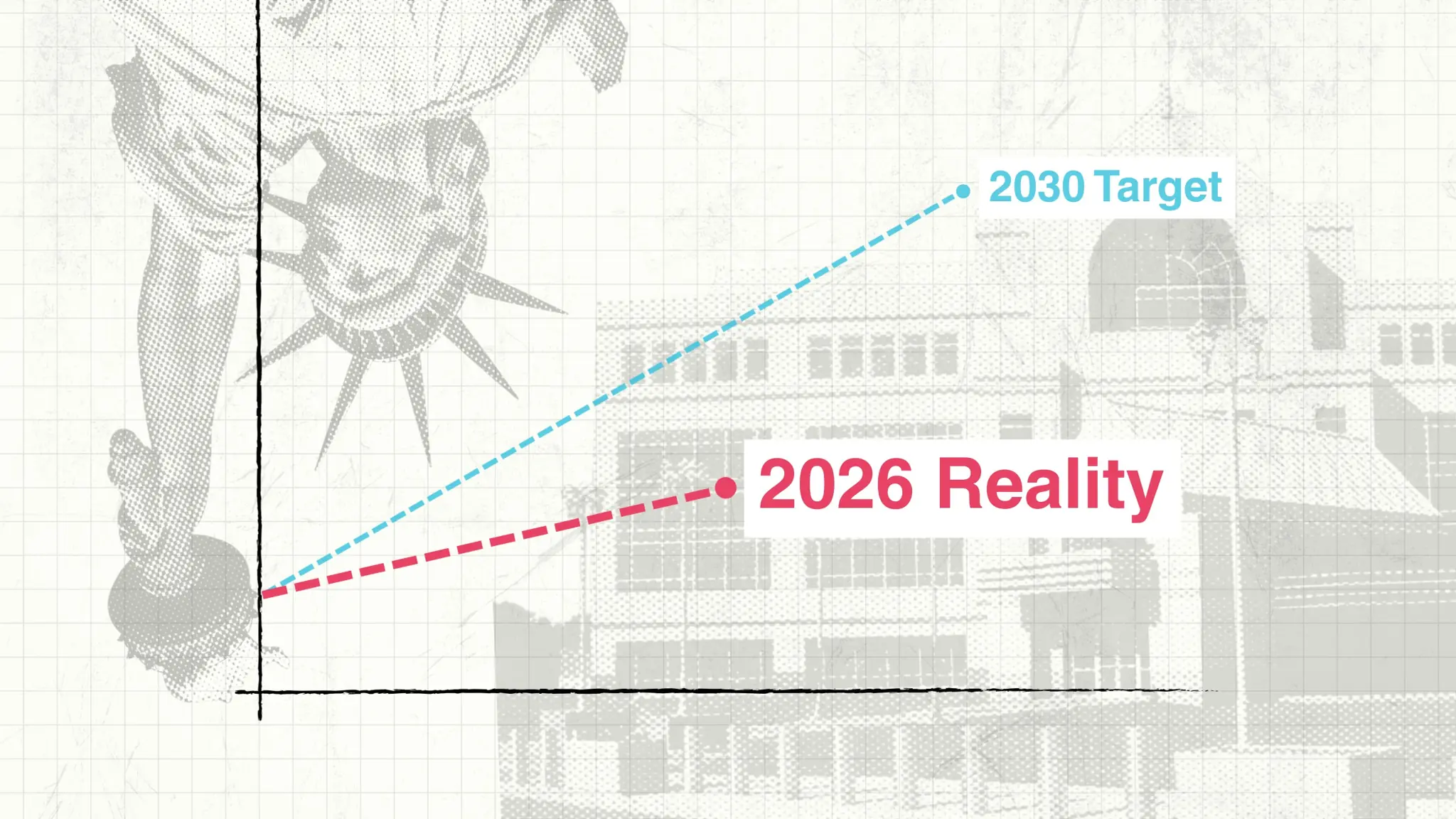

Gehen wir also davon aus, dass Projekte weiterhin in ähnlicher Rate in Betrieb gehen werden.

Das führt zu einer prognostizierten Gesamtkapazität für Batteriespeicher von knapp 150 GW bis Ende 2030.

Sowohl CAISO als auch ERCOT verzeichnen weiterhin starkes Wachstum, jeweils mit rund 40 GW an kommerziell betriebener Kapazität bis Ende 2030.

PJM hat das Potenzial, das größte Wachstum zu verzeichnen. Nach dieser Projektion könnte die Batteriespeicherkapazität in PJM von heute rund 400 MW bis zum Ende des Jahrzehnts auf fast 30 GW steigen.

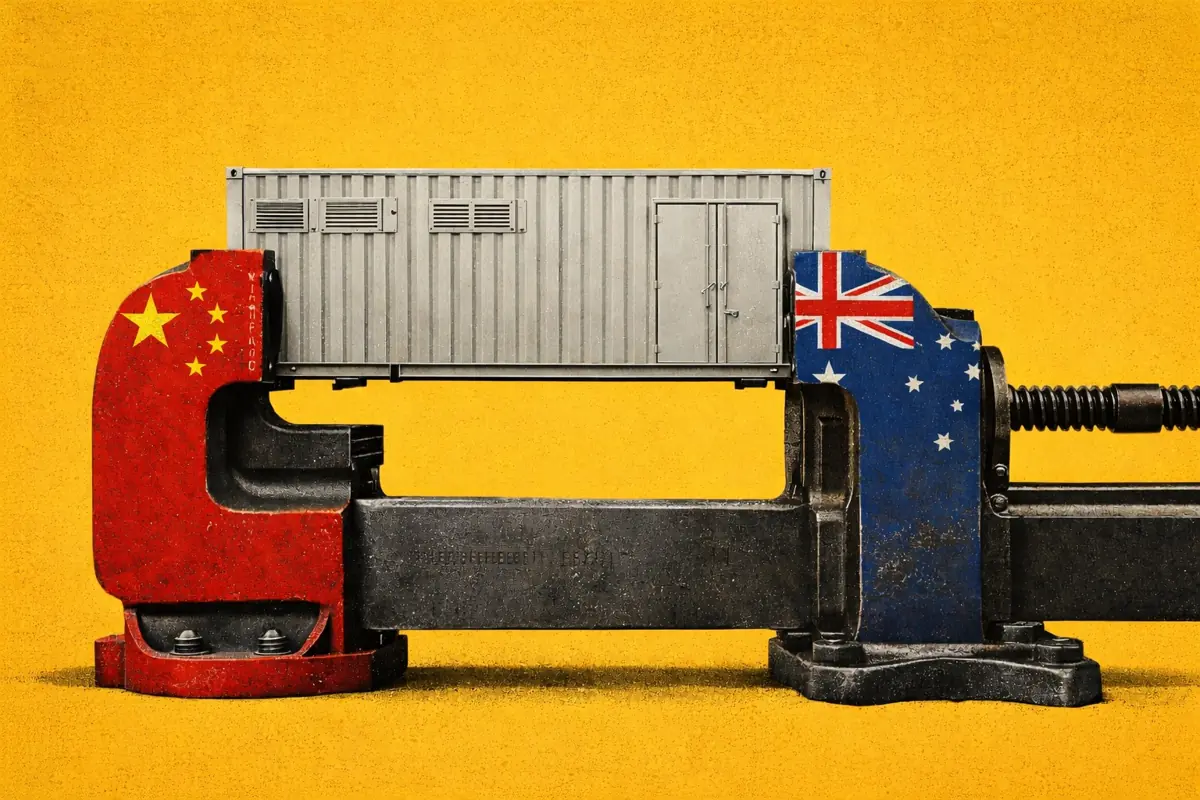

Welche Herausforderungen könnten den Ausbau bremsen?

Letztlich könnte diese Prognose aus verschiedenen Gründen dennoch zu optimistisch sein.

Lieferkettenprobleme, Genehmigungen und Flächenknappheit schränken den Abschluss von Batteriespeicherprojekten in einigen Landesteilen weiterhin ein.

FERC hat versucht, einige dieser Herausforderungen sowie langwierige Anschlussprozesse bei bestimmten ISOs zu entschärfen. In manchen Regionen – etwa PJM oder NYISO – haben Reformen jedoch noch nicht zu einem spürbaren Ausbau geführt.

Zudem ist fraglich, ob genügend Erlösmöglichkeiten vorhanden sind, um einen derart umfangreichen Ausbau zu unterstützen.

Dies könnte der Fall sein, wenn:

- die Nachfrage nicht so schnell oder in dem von manchen ISOs prognostizierten Ausmaß wächst – was dazu führt, dass bestehende Speicherbetreiber ihre eigenen Erlöse kannibalisieren,

- konkurrierende Technologien wie Elektrofahrzeuge oder preisgesteuerte industrielle Nachfrage den Bedarf an Batteriespeichern begrenzen,

- die Investitionskosten für Batteriespeichersysteme stagnieren, statt weiter zu sinken.

Dennoch haben sich Batterien für Netzbetreiber als einzigartige und nützliche Technologie erwiesen. ERCOT und CAISO haben gezeigt, dass Batterien sowohl wichtige Dienste für das Netz leisten als auch hohe Erlöse erzielen können.

Die Stromnachfrage wird landesweit voraussichtlich schnell wachsen. Rechenzentren sowie die Elektrifizierung im Gewerbe- und Wohnbereich sind zwei Hauptgründe für dieses erwartete Wachstum.

Während Solar- und Windenergie einen großen Teil dieses Bedarfs decken können, werden weiterhin steuerbare Energiequellen benötigt.

Batterien werden entscheidend sein, um künftig sowohl die Strompreise als auch die CO₂-Emissionen weiter zu senken.

Und wenn die Nachfrage wie prognostiziert steigt und die Kosten für Batteriespeicherprojekte weiter sinken, könnten 140 GW bis zum Ende dieses Jahrzehnts realistischer sein, als es zunächst erscheint.