Modelliert von Modo: Energiebereitstellung für die neuen Frequenzregelungsdienste

Modelliert von Modo: Energiebereitstellung für die neuen Frequenzregelungsdienste

Frequenzregelungsdienste verändern sich rasant, um den Anforderungen eines sich wandelnden Energiesystems gerecht zu werden. In den nächsten zwei Jahren werden die bisherigen Dienste eingestellt und neue Märkte für Frequenzregelung eingeführt. In diesem Artikel beleuchten wir diese neuen Dienste, schätzen die benötigte Energiebereitstellung und bewerten die Beteiligung von Batteriespeichern.

Überblick über die neuen Frequenzregelungsdienste

Im Oktober 2020 führte der National Grid Electricity System Operator (NG ESO) die erste Version seiner neuen Frequenzregelungsdienste ein – die niederfrequente Dynamic Containment (DC-LF).

Im ersten Quartal 2022 werden zwei weitere Frequenzregelungsdienste eingeführt, womit das neue Paket komplettiert wird: Dynamic Containment, Dynamic Moderation und Dynamic Regulation (DC, DM und DR). Jedes Produkt erfüllt eine spezifische Anforderung im Frequenzmanagement. Zusammen ermöglichen sie dem ESO die Frequenzregelung im gesamten Leistungsbereich der bisherigen Dienste.

Die drei Dienste werden in zwei Gruppen unterteilt:

- Vor dem Fehlerfall – um große Frequenzabweichungen zu verhindern und die Frequenz innerhalb der Betriebsgrenzen zu halten.

- Nach dem Fehlerfall – um große Frequenzabweichungen zu beheben und die Frequenz wieder in die Betriebsgrenzen zurückzuführen.

Tabelle 1 unten gibt einen Überblick über die neuen Dienste.

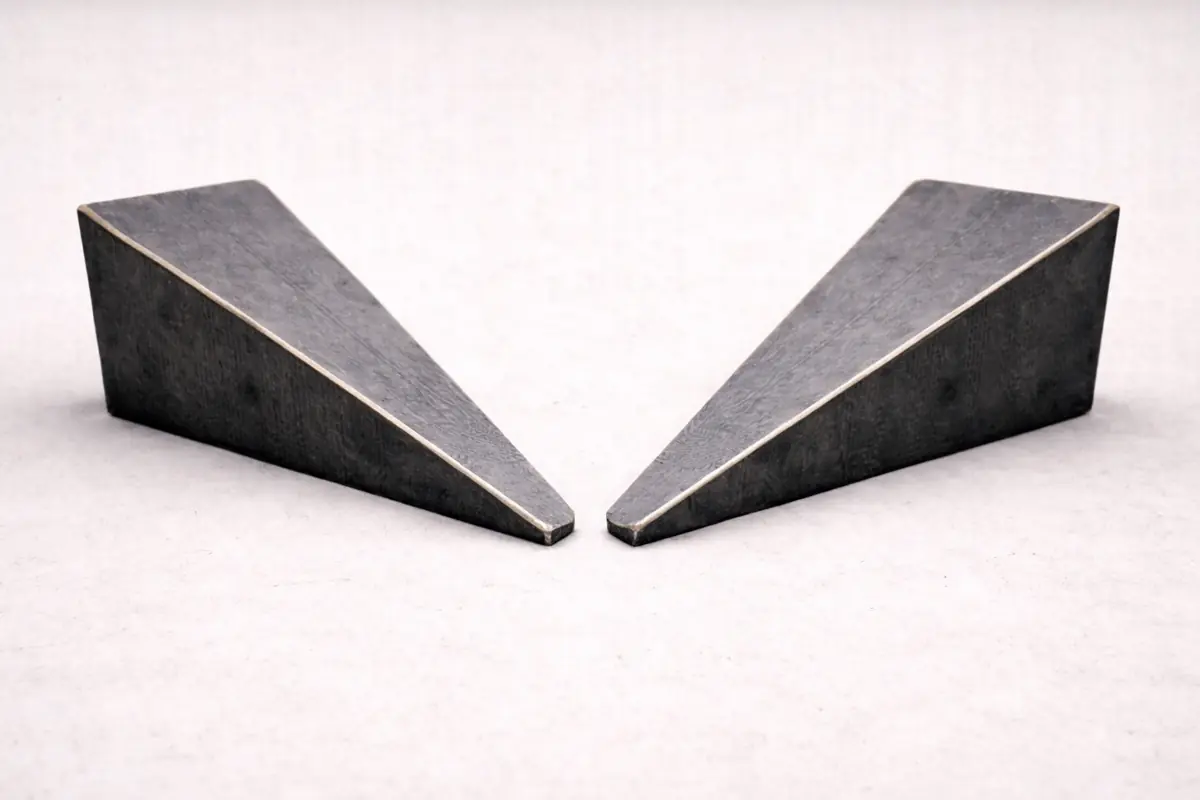

Reaktionsprofile

Die Reaktionsprofile von DC und DM umfassen einen initialen und einen sekundären Leistungsbereich, getrennt durch einen sogenannten „Knickpunkt“, wie in Abbildung 1 dargestellt. Im initialen Bereich ist nur eine Teilreaktion erforderlich, die auf 5 % der vertraglich vereinbarten Kapazität begrenzt ist. Im sekundären Bereich ist eine vollständige Reaktion bis zu 100 % der vereinbarten Kapazität erforderlich.

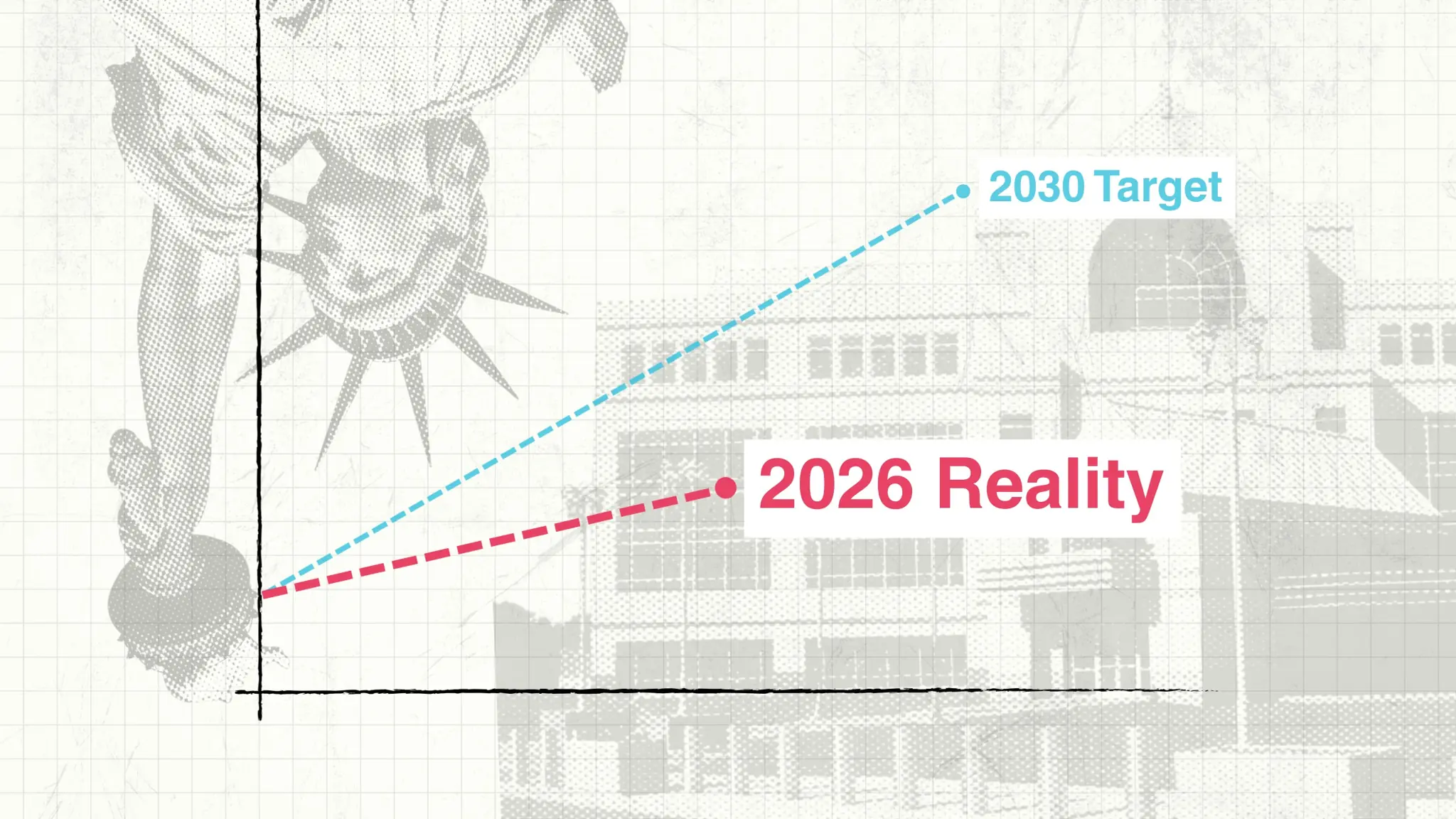

Vergleich der Energieanforderungen der neuen Dienste

Für Anbieter von Frequenzregelungsdiensten hängt das benötigte Energievolumen davon ab, wie sich die Netzfrequenz im Zeitverlauf verändert. Um dies genauer zu verstehen, haben wir die vertraglich vereinbarte Reaktion für die neuen Frequenzregelungsdienste modelliert – basierend auf Frequenzdaten aus dem Jahr 2020.

Abbildung 2 zeigt den prozentualen Zeitanteil in den wichtigsten Frequenzregelungszonen. Daraus lässt sich ableiten, wie lange und in welchem Umfang die einzelnen Dienste genutzt werden (siehe Tabelle 2).

Wichtige Erkenntnisse:

- Die Frequenz bleibt 13 % der Zeit innerhalb des Totbands (50 +/- 0,015 Hz). In dieser Zeit ist keine Reaktion der Einheiten erforderlich.

- DC und DM befinden sich nur sehr selten im sekundären Bereich. Bei DM ist eine vollständige Bereitstellung des Dienstes in 12 % der Zeit erforderlich, bei DC nur in 0,12 % der Zeit.

Die Energieanforderungen der einzelnen Dienste unterscheiden sich aufgrund der verschiedenen Reaktionsprofile. Basierend auf den Frequenzdaten von 2020 zeigt Abbildung 3 den durchschnittlichen täglichen Energiebedarf jedes Dienstes (bei einem 1-MW-Vertrag).

Wichtige Erkenntnisse:

- Die gelieferte Energie ist bei DC und DM geringer als bei DR. Das liegt am Knickpunkt-Profil der Lieferung.

- Bei DC werden 98 % der Importe und Exporte im initialen Leistungsbereich erbracht, da eine Reaktion nach Fehlerfällen selten erforderlich ist.

- DR hat den höchsten Energiebedarf, da das Lieferfenster um 50 Hz sehr eng ist.

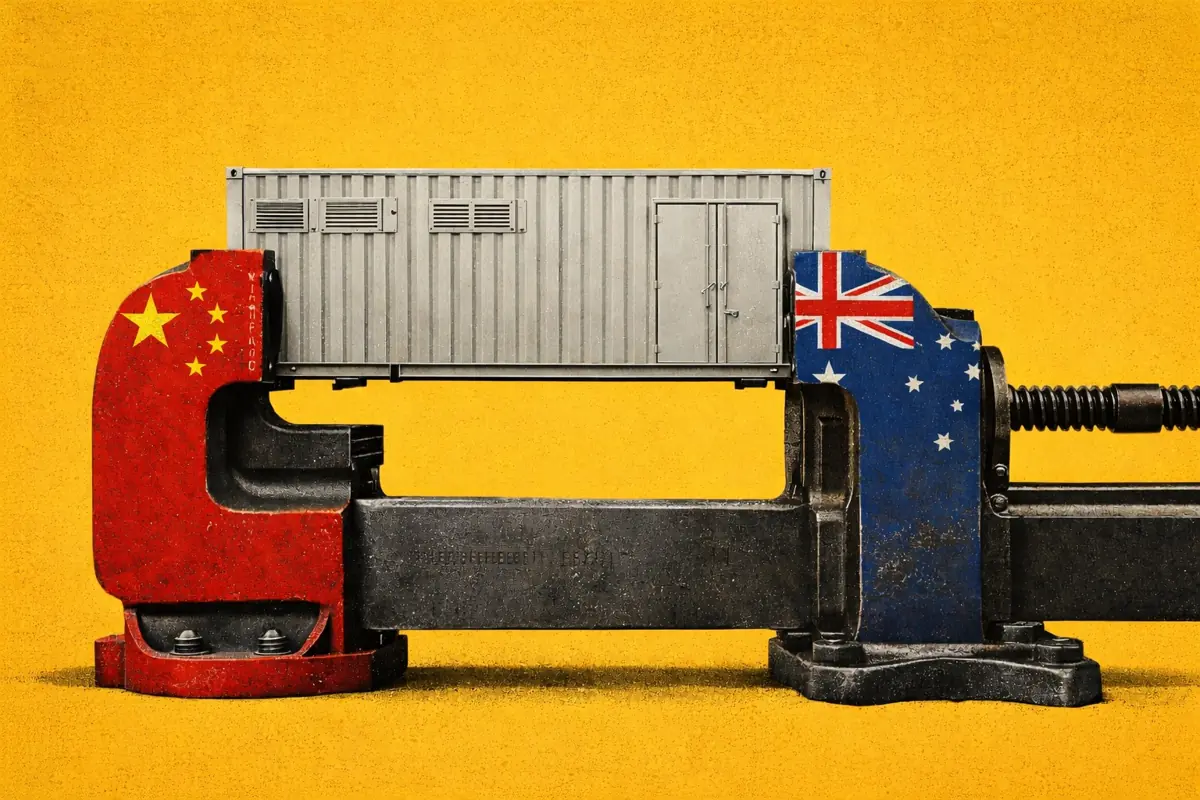

Wie werden Energiespeicher an DC, DM und DR teilnehmen?

Bei der Bereitstellung von Frequenzregelung sind für Energiespeicher zwei Aspekte besonders wichtig:

- Management des Ladezustands (State of Charge, SoC).

- Zyklenzahl.

Um an DC teilzunehmen, müssen Anbieter das SoC-Management so gestalten, dass sie jederzeit die volle vertraglich vereinbarte Kapazität für 15 Minuten liefern können. Für DM und DR werden die SoC-Anforderungen noch konsultiert. Wahrscheinlich wird erwartet, dass Anlagen genügend Energie für 30 Minuten Volllast vorhalten müssen. Dies könnte für Systeme mit einer Stunde Speicherdauer problematisch sein. Um in beide Richtungen jeweils die volle Leistung erbringen zu können, müsste das System exakt bei 50 % SoC betrieben werden. In diesem Fall müssten Anlagen mit kürzerer Speicherdauer bei DR und DM mit geringerer Kapazität bieten, um dies zu vermeiden.

Tabelle 3 zeigt die SoC-Management-Anforderungen für jeden Dienst (durchschnittliche tägliche SoC-Änderung/Tag) und Schätzungen zur Zyklenzahl (Zyklen/Tag). Hierbei wird ein 1-MW-Standort mit einer Stunde Speicherdauer (1 MWh Kapazität) bei voller Kapazität und 88 % Wirkungsgrad (RTE) angenommen. Die Verträge gelten als rund um die Uhr vergeben.

Wichtige Erkenntnisse:

- Die höchsten täglichen SoC-Änderungen treten bei asymmetrischen Diensten auf. Daher wird für Energiespeicher eine symmetrische Teilnahme empfohlen, um die Kosten für das SoC-Management zu minimieren.

- DR ist für Energiespeicher weniger geeignet. Grund sind hohe Zyklenzahlen (2,84 Zyklen/Tag), hoher SoC-Management-Bedarf (38 % SoC-Verlust/Tag) und eine langsame Reaktionszeit (10 Sekunden).

- DC ist der Dienst mit dem geringsten Durchsatz. Die Zyklenzahl liegt bei 0,14 Zyklen/Tag – bis zu zehnmal weniger als im freien Markt.

Fazit

- Gemeinsam werden DC, DM und DR die bestehenden Frequenzregelungsmärkte des ESO ersetzen.

- In 13 % der Zeit ist für keinen Dienst eine Reaktion erforderlich.

- DC und DM haben die geringsten Energieanforderungen – aufgrund ihrer Knickpunkt-Reaktionsprofile.

- Symmetrische DC-Reaktion hat eine sehr niedrige Zyklenzahl und eine schnelle Reaktionszeit. Das macht sie ideal für Batteriespeicher.

- Obwohl technisch möglich, ist eine Teilnahme von Batteriespeichern an DR unwahrscheinlich – wegen hoher SoC-Anforderungen, hoher Zyklenzahlen und langsamer Reaktionszeiten.