Future Energy Scenarios 2024: Ist der Ausbau von Batteriespeichern auf Kurs?

Future Energy Scenarios 2024: Ist der Ausbau von Batteriespeichern auf Kurs?

Die ESO hat ihren jährlichen Bericht zu den Future Energy Scenarios für 2024 veröffentlicht. Dieser Bericht beschreibt mögliche Wege zur Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis 2050. Doch wird die Batteriekapazität ausreichen, um einen der von der ESO definierten Pfade zu erfüllen?

Der Wechsel von „Szenarien“ zu „Pfaden“ legt den Fokus auf gezieltere Wege zur Klimaneutralität

Der Bericht zu den Future Energy Scenarios hat 2024 einen engeren Fokus. Dadurch konnte sich die ESO auf glaubwürdigere Wege zur Klimaneutralität konzentrieren, nachdem der Bericht 2023 noch „die Grenzen der Glaubwürdigkeit“ ausgelotet hatte.

Im Jahr 2024 untersucht der Bericht drei Pfade: Ganzheitlicher Wandel, Elektrizitätsengagement und Wasserstoffentwicklung.

- Ganzheitlicher Wandel: Ein hochflexibles Stromnetz, das Elektrifizierung, Speicherung und Nachfragesteuerung mit Wasserstoff kombiniert, um das Ziel zu erreichen.

- Wasserstoffentwicklung: Ein weniger flexibles System, da Wasserstoff stärker für Strom- und Energiespeicherung genutzt wird.

- Elektrizitätsengagement: Setzt am wenigsten auf Wasserstoff, wobei große Mengen an Kernenergie die Flexibilität verringern.

Die ESO hat außerdem einen „Kontrafaktischen“ Pfad aufgenommen, der das Ziel der Netto-Null-Emissionen bis 2050 verfehlt.

Schneller Ausbau von Batteriespeichern bringt in den nächsten fünf Jahren entscheidende Flexibilität in allen Pfaden

Der von der ESO beschriebene Pfad mit der höchsten Netzflexibilität („Ganzheitlicher Wandel“) setzt auf den schnellsten Ausbau der Batteriespeicher. Dieser Pfad verlangt bis Ende 2029 eine Batteriespeicherkapazität von 27 GW. Dafür müssten in den nächsten fünf Jahren 23 GW an Batteriespeichern ans Netz gehen.

Das sind 5 GW mehr, als die ESO in ihrer Fünfjahresprognose erwartet – diese Prognose reicht weder für den „Ganzheitlichen Wandel“ noch für das „Elektrizitätsengagement“. Die Prognose geht davon aus, dass ausreichend Batteriespeicher gebaut werden, um den Pfad „Wasserstoffentwicklung“ zu erfüllen, der die geringste Speicherkapazität benötigt und 2050 Netto-Null erreicht.

Aktuelle Ausbaugeschwindigkeit könnte alle drei Future Energy Scenario-Pfade verfehlen

Der Ausbau von Batteriespeichern hat sich zuletzt verlangsamt. Im ersten Halbjahr 2024 wurde mit 370 MW die geringste neue Kapazität seit 2022 in Betrieb genommen, vor allem wegen Projektverzögerungen. Anbieter führen diese Verzögerungen unter anderem auf Netzanschlussprobleme, Inbetriebnahmetests und technische Schwierigkeiten zurück.

Bezieht man diese Verzögerungen in die Fünfjahresprognose von Modo Energy ein, liegt die Batteriespeicherkapazität 2029 bei 20 GW. Damit würden alle drei Netto-Null-Pfade der ESO verfehlt.

Die ambitionierten Pfade verdeutlichen, wie wichtig der ESO Batteriespeicher für die Flexibilität des Stromnetzes in den kommenden Jahren sind. Die zuletzt niedrigen Ausbauzahlen zeigen jedoch, dass die ESO die Ursachen verstehen und – wo möglich – beheben muss.

Nach 2029 werden in allen Future Energy Scenarios neue Speichertechnologien entwickelt

Alle drei Netto-Null-Pfade sehen bis 2029 einen schnellen Ausbau der Batteriespeicher vor, der danach abnimmt. Im Pfad „Ganzheitlicher Wandel“ wird die Batteriekapazität bis 2050 auf 35 GW steigen, wobei zwischen 2030 und 2050 nur noch 8 GW hinzukommen.

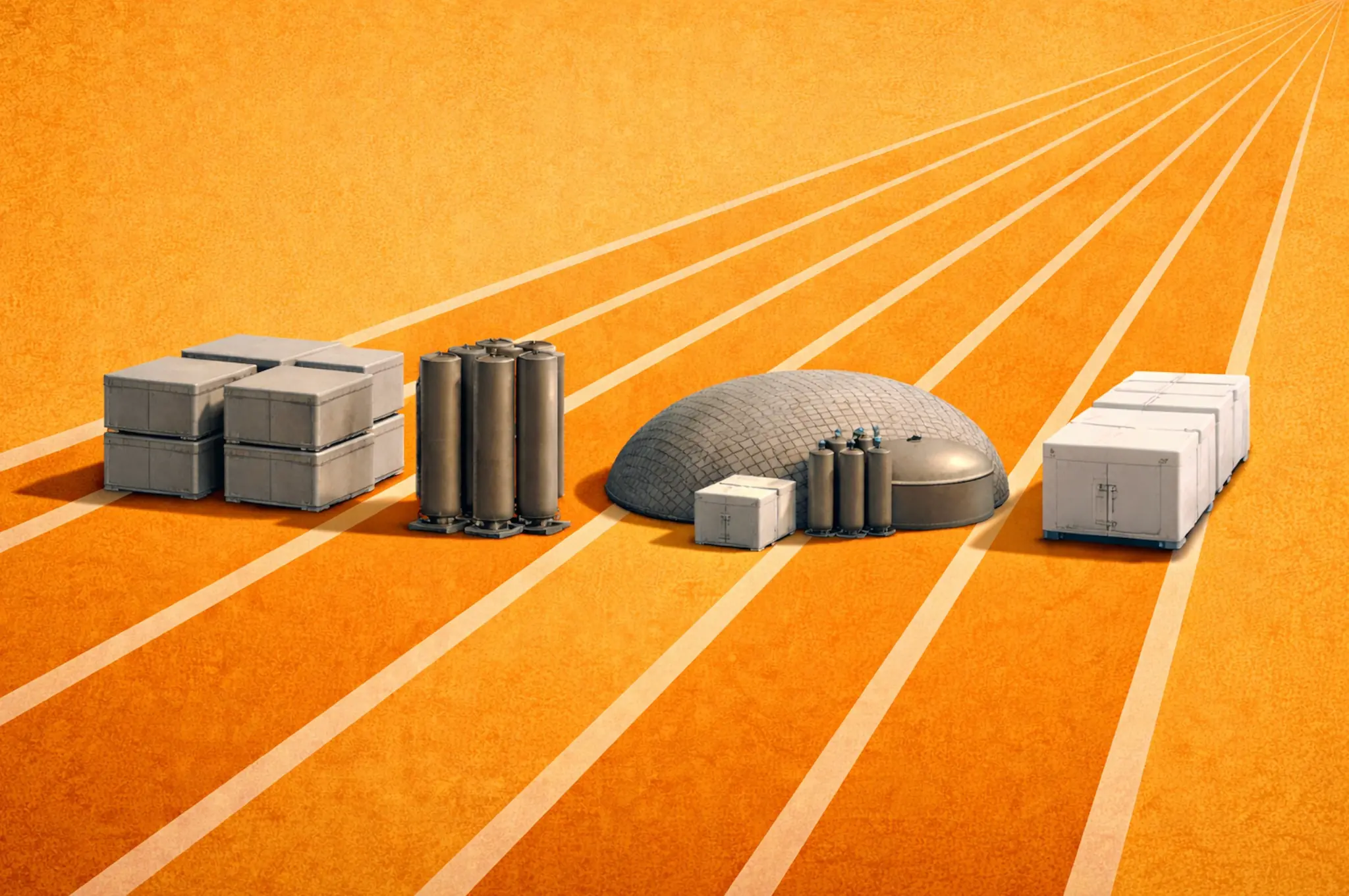

Der Grund: In allen Pfaden werden nach 2030 neue Speichertechnologien entwickelt. Die Kapazitäten von Pumpspeichern, Druckluft- und Flüssigluftspeichern werden zwischen 2029 und 2050 um bis zu 12 GW steigen.

In keinem der drei Pfade werden Batteriespeicher als Langzeitspeicherlösung genutzt.

Durchschnittliche Batterielaufzeit liegt in allen Pfaden unter zwei Stunden

Obwohl im Pfad „Ganzheitlicher Wandel“ 35 GW an installierter Batterieleistung erreicht werden, liegt die Energiespeicherkapazität nur bei 65 GWh. In allen Pfaden ist die durchschnittliche Speicherkapazität der Batterien um 80 % höher als die installierte Leistung. Das bedeutet, dass die durchschnittliche Batterielaufzeit unter zwei Stunden liegt, wobei es doppelt so viele Zweistunden- wie Einstundensysteme gibt.

Im Vergleich dazu speichern Pumpspeicher, Flüssigluft- und Druckluftspeicher im Jahr 2050 durchschnittlich 13, 9 bzw. 20 Stunden Energie. Allerdings liegt die durchschnittliche installierte Leistung dieser drei Technologien 2050 bei 4,5 GW. Das heißt, Batterien stellen im Durchschnitt 70 % der gespeicherten Leistung und 25 % der gespeicherten Energie über die drei Pfade hinweg im Jahr 2050 bereit.

Nicht nur Batteriespeicher verfehlen die Future Energy Scenarios-Pfade

Einer der zentralen Hinweise der ESO lautet: „Die nächsten zwei Jahre sind entscheidend.“ Der neue Ansatz mit klaren, glaubwürdigen Pfaden zur Klimaneutralität macht deutlich, wie wichtig es ist, sich rechtzeitig zu positionieren, statt hinterherzuhinken. Die Fünfjahresprognose der ESO zu Treibhausgasemissionen zeigt, dass Großbritannien derzeit nicht auf Kurs ist.

Dies unterstreicht den kurzfristigen Handlungsbedarf in der gesamten Branche, um die Treibhausgasemissionen mit den von der ESO festgelegten Pfaden in Einklang zu bringen.