ERCOT: Wie könnte NPRR 1186 den Betrieb von Batteriespeichern beeinflussen?

ERCOT: Wie könnte NPRR 1186 den Betrieb von Batteriespeichern beeinflussen?

In letzter Zeit gibt es viele Diskussionen über die potenziellen Auswirkungen der NPRR (Nodal Protocol Revision Request) 1186 auf Batteriespeicher im ERCOT-Markt. Ziel von 1186 ist es, sicherzustellen, dass Speicherressourcen über genügend „Ladezustand“ verfügen, um ihre Verpflichtungen im Bereich der Systemdienstleistungen zu erfüllen.

Allerdings gibt es Widerstand von Akteuren aus dem Bereich der Energiespeicherung und anderen Beteiligten. Der Vorschlag wurde bereits gegenüber der ursprünglichen Fassung abgeschwächt. Obwohl der ERCOT-Vorstand die Regel im Oktober einstimmig genehmigt hat, hat die texanische Regulierungsbehörde (PUC) die Abstimmung vertagt.

Doch wie würde NPRR 1186 in der aktuellen Form tatsächlich aussehen, wenn es genehmigt wird? Und wie würde sich das auf den Betrieb von Batteriespeichern auswirken?

[Hinweis: Dieser Artikel betrachtet speziell die Auswirkungen von NPRR 1186 auf den physischen Betrieb und die Telemetrie von Batteriespeichersystemen. Die vorgeschlagenen Strafzahlungen bei Unterschreitung des erforderlichen Ladezustands werden hier nicht behandelt.]

Was bedeutet NPRR 1186 betrieblich für Batteriespeicher?

NPRR 1186 soll ERCOT Einblick in die insgesamt gespeicherte Energie – also den Ladezustand – von Batterien zu jedem Zeitpunkt geben.

Dafür müssen Betreiber zusätzliche Informationen bereitstellen:

- Vor dem Betriebstag müssen Betreiber zusätzliche Daten zum aktuellen Betriebsplan (COP) liefern, um den geplanten Ladezustand zu Beginn jeder Betriebsstunde anzugeben.

- Im Echtzeitbetrieb müssen Batterien ihren aktuellen Ladezustand telemetrieren.

Wie könnte das konkret aussehen?

- Hat eine Batterie eine Systemdienstleistungsverpflichtung von 5 MW, muss sie zu Beginn der Betriebsstunde mindestens 5 MWh Ladezustand aufweisen.

- Zur Hälfte der Stunde benötigt sie 2,5 MWh – also genug Energie, um 5 MW Leistung für die verbleibende Zeit abzugeben.

- Besteht in der nächsten Stunde erneut eine Verpflichtung von 5 MW, setzt sich der erforderliche Ladezustand wieder auf 5 MWh zurück.

ERCOT teilt den Speicheranbietern den jeweils erforderlichen Mindestladezustand mit. Dieser basiert auf den aktuellen Systemdienstleistungsverpflichtungen des jeweiligen Assets und der verbleibenden Zeit innerhalb der Betriebsstunde.

Die Berechnung funktioniert im Prinzip genauso – nur in die entgegengesetzte Richtung – für Systemdienstleistungen, die die Frequenz wieder auf 60 Hz zurückführen sollen (wie Regulation Down).

Wie könnte sich der Betrieb von Batteriespeichern unter NPRR 1186 gestalten?

Schauen wir uns an, wie NPRR 1186 den Betrieb einer 100-MW-Batterie beeinflussen könnte. Die Ressource hat einen Vertrag über 90 MW „Responsive Reserve Service“ (RRS) im Day-Ahead-Markt gewonnen, zur Lieferung über zwei Betriebsstunden – von 12:00 bis 14:00 Uhr.

Die erste Betriebsstunde (12:00 – 13:00)

Um 12:00 Uhr (Beginn der ersten Betriebsstunde) sind 90 MWh Energie in der Batterie gespeichert. Während der Stunde bleibt die Frequenz relativ stabil. Dadurch gibt es nur einen minimalen automatischen Frequenzregelungsbedarf durch die Batterie.

- Im Laufe der Betriebsstunde erhält die Batterie gelegentlich Anweisungen zur Energieabgabe. Dadurch sinkt der Ladezustand unter das Niveau, das zur vollständigen Erfüllung der Verpflichtungen während der gesamten Betriebsstunde erforderlich wäre – allerdings ist dies zulässig, weil bereits Zeit vergangen ist und die Batterie zu keinem Zeitpunkt ihre jeweils aktualisierte Verpflichtung unterschreitet.

- Da diese Batterie auch für die nächste Betriebsstunde ab 13:00 Uhr eine Verpflichtung hat, passt sie ihre Angebotskurve an, um einen Lade-Basispunkt (bzw. eine Dispatch-Anweisung) zu erhalten, sodass sie zu Beginn des Zeitraums den geforderten Ladezustand erreicht.

- Damit dies möglich ist, gewährt ERCOT einen „Ladeguthaben“. Das bedeutet, dass die Anforderungen an den Ladezustand tatsächlich niedriger sind (siehe 12:45 Uhr), während die Batterie lädt, und es erfolgt keine Sanktion. (Falls die Systemdienstleistung während des Ladevorgangs abgerufen wird, stoppt die Batterie einfach das Laden und trägt so weiterhin zur Frequenzstabilisierung bei.)

Die zweite Betriebsstunde (13:00 – 14:00)

Um 13:00 Uhr (Beginn der zweiten Betriebsstunde) beträgt der geforderte Ladezustand wieder 90 MWh. Während dieser Stunde tritt ein Frequenzereignis auf. Die Batterie stellt daraufhin zunächst automatisch Frequenzregelung bereit.

- Anschließend wird RRS eingesetzt, um die Frequenz wieder auf 60 Hz zurückzuführen.

- Die Ressource stellt ihren RRS-Plan von 90 auf 0 MW um. Dadurch wird die reservierte Kapazität für den wirtschaftlichen Dispatch freigegeben.

- Die Ressource erhält daraufhin Entlade-Basispunkte entsprechend ihrer erhöhten Entladefähigkeit. Dies reduziert den Ladezustand.

- Statt den Ladezustand dieser Batterie wieder auf 90 MWh zu bringen, verlagert der QSE einen Teil der Systemdienstleistungsverpflichtung auf eine andere Ressource, um ein Laden der Batterie zu einem ungünstigen Zeitpunkt zu vermeiden.

- Daher sinkt am Ende der zweiten Betriebsstunde die RRS-Verpflichtung der Ressource auf 50 MW. Da RRS zurückgerufen wurde und die Ressource weniger Kapazität für Systemdienstleistungen reserviert, erhöht sich das HASL (d. h. die Ressource reserviert weniger Kapazität für Systemdienstleistungen).

Wird Batteriespeicherkapazität im Falle eines Energie-Notfalls zurückgehalten?

Die kurze Antwort lautet: Nein. An Tagen mit echter Kapazitätsknappheit, wenn ERCOT nur geringe Betriebsreserven hat, werden Systemdienstleistungen voraussichtlich abgerufen. Das heißt, für Systemdienstleistungen reservierte Batteriespeicherkapazität steht dann dem wirtschaftlichen Dispatch zur Verfügung und kann somit eingesetzt werden, um das Netz zu stabilisieren.

Am 6. September 2023 rief ERCOT einen Energienotstand aus – aufgrund sinkender Frequenz und niedriger Betriebsreserven. Vor Ausrufung des Notstands waren bereits alle Systemdienstleistungen freigegeben worden. Das bedeutete, dass während der kritischsten Phase des Tages keine BESS-Kapazität ungenutzt blieb.

Auch mit der Einführung von NPRR 1186 wäre dies weiterhin der Fall. Tatsächlich sind genau solche Situationen der Grund, warum NPRR entwickelt wurde bzw. wird.

Was bedeutet das also konkret?

Mit NPRR 1186 würde der Betrieb komplexer, aber Ressourcen wären nicht daran gehindert, die gleiche Menge an Systemdienstleistungen wie bisher zu beschaffen. Viele der zusätzlichen Komplexitäten im Betrieb von Batteriespeichern existieren bereits (im ERCOT-Netzbetriebsmodell und bei den aktuellen Telemetrieanforderungen).

In Zeiten, in denen das Netz aufgrund mangelnder Kapazität unter Druck steht, würde NPRR 1186 theoretisch nicht die Fähigkeit der Batterien einschränken, zur Netzstabilisierung beizutragen. Denn wenn das Angebot knapp ist und die Reserven niedrig sind, setzt ERCOT seine Systemdienstleistungen vor dem Eintritt in einen Notfall ein. So wird sichergestellt, dass zusätzliche reservierte Kapazitäten in Notfällen nicht ungenutzt bleiben.

Es gibt jedoch Risiken im Zusammenhang mit dieser möglichen Regulierung. Unter bestimmten Umständen könnte die vorgeschlagene finanzielle Strafe (25.000 US-Dollar pro Dispatch-Intervall bei Unterschreitung) falsche Anreize für Batterien setzen und dazu führen, dass sie im mehrstündigen Knappheitsfall entgegen der Netzbedürfnisse agieren, um Sanktionen zu vermeiden. Bei einem mehrstündigen Einsatz könnte es außerdem dazu führen, dass Ressourcen gezwungen sind, während hochvolatiler Preisphasen zu laden, wenn ein Betreiber Verpflichtungen über mehrere Assets und Stunden hinweg hat.

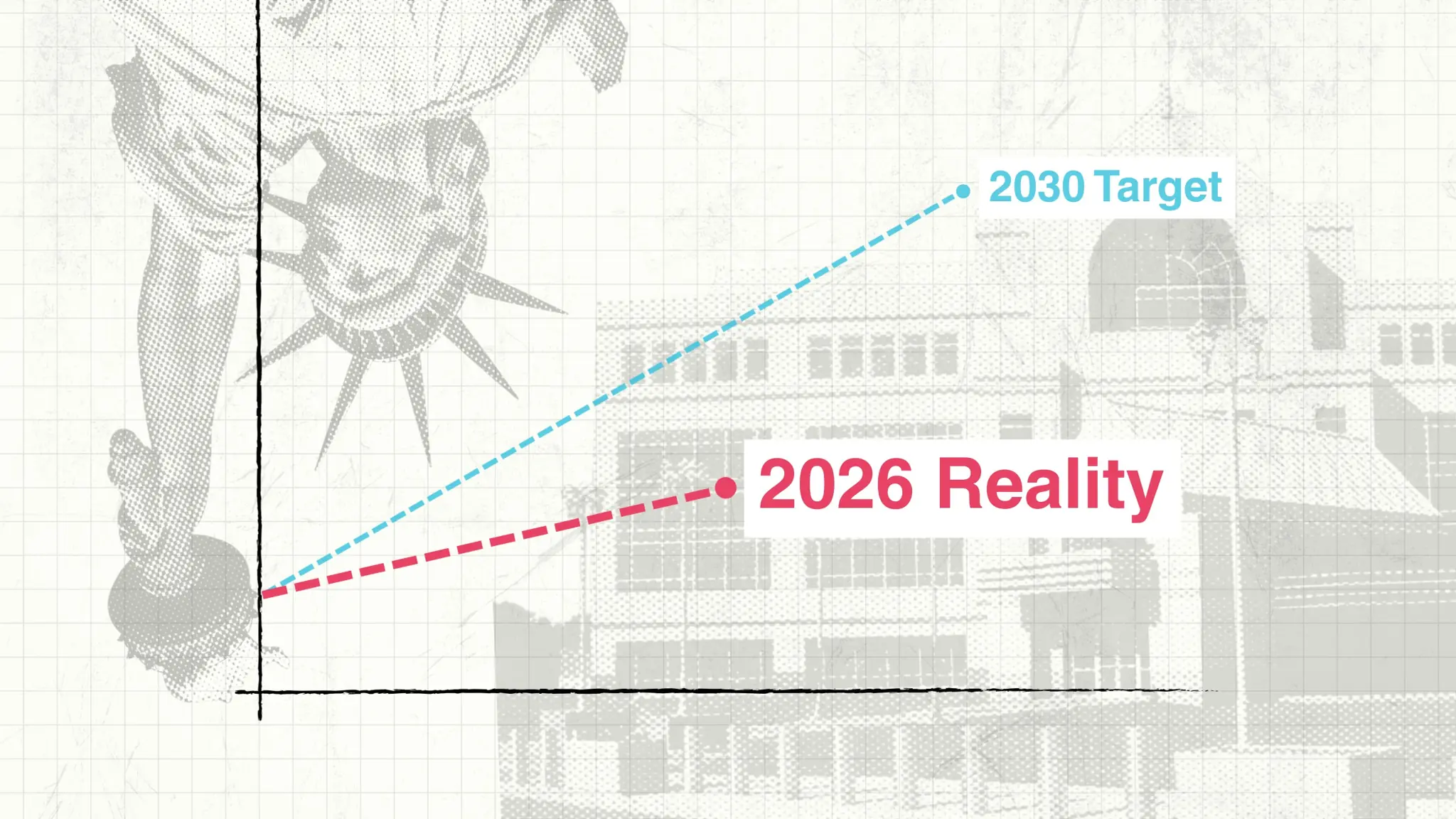

Unterm Strich bringt NPRR 1186 für Batteriespeicher zusätzliche Risiken mit sich, insbesondere für den aktuellen und kurzfristigen Betrieb. Es ist wahrscheinlich, dass Batterien künftig vorsichtiger in den Systemdienstleistungsmärkten bieten – zumindest an Tagen, an denen mehrstündige Knappheitsereignisse möglich sind.

Letztlich ist noch nicht klar, ob NPRR 1186 von der PUC genehmigt wird. Sollte es umgesetzt werden, könnte sich die Teilnahme von Batterien an den Systemdienstleistungsmärkten verändern, vor allem an Tagen mit potenziell hoher Volatilität. Solche Veränderungen waren mit der zunehmenden Sättigung der Systemdienstleistungen ab 2024 ohnehin absehbar, doch die zusätzlichen Risiken durch mögliche strenge Sanktionen könnten den Trend zum Energiearbitrage für Batteriebetreiber weiter verstärken.