LMP – Teil Zwei: Was bedeutet nodale Preisbildung für Batteriespeicher?

LMP – Teil Zwei: Was bedeutet nodale Preisbildung für Batteriespeicher?

Nodale Preisbildung ist eine Methode zur Bestimmung des Strompreises, der je nach Standort variiert. Sie wird auch als lokationsabhängige Grenzpreisbildung (oder LMP) bezeichnet. In Teil Eins haben wir die Auswirkungen der nodalen Preisbildung auf das gesamte Energiesystem in Großbritannien betrachtet. Hier untersuchen wir, was dies für Batteriespeichersysteme (BESS) bedeuten könnte. Später, in Teil Drei, modellieren wir, wie ein Batteriespeicher an einem simulierten Knotenpunkt im Tagesverlauf agieren könnte.

Abbildung 1 (unten) zeigt mögliche Szenarien, wie eine Preisbildung nach Standort aussehen könnte. Links sehen wir das aktuelle System – einen einheitlichen, GB-weiten Großhandelspreis für Strom. In der Mitte ist Großbritannien in seine 14 Grid Supply Point (GSP) Gruppen unterteilt. Zwischen diesen 14 Gruppen gibt es bereits Unterschiede bei den Netzentgelten – wie DUoS und TNUoS. Rechts sind die 362 einzelnen Grid Supply Points hervorgehoben. Das zeigt, wie eine zukünftige, noch viel granularere Preisbildung aussehen könnte.

Spoiler-Alarm

In Teil Drei werden wir mit modellierten Daten detaillierter betrachten, wie ein Batteriespeicher agieren könnte. In diesem Artikel haben wir untersucht, wie sich nodale Preisbildung voraussichtlich auf Batteriespeicher auf hoher Ebene auswirken würde. Hier die wichtigsten Erkenntnisse:

- Die Erzeugungs- und Nachfrageprofile werden sich zwischen den Knotenpunkten stark unterscheiden.

- Der Bedarf an Frequenzregelungsdiensten – und die entsprechenden Preise – wird je nach Eigenschaften des jeweiligen Knotens variieren.

- Für Optimierer wäre es einfacher, sich in einem einheitlichen Großhandelsmarkt zurechtzufinden.

- Preisunterschiede zwischen Tag und Nacht werden die gemeinsame Standortwahl an bestimmten Knotenpunkten fördern.

Mit nodaler Preisbildung könnten wir 362 potenzielle Szenarien sehen. Jedes davon hätte unterschiedliche Solar-, Wind-, Grundlast-, Wasserkraft-, eingebettete Gesamterzeugung, Nachfrageprofile, Import- und Exportkapazitäten, Ausfallraten, Trägheit, Wetterbedingungen – die Variablen sind nahezu endlos. Das kann sehr komplex werden. Für Optimierer (oder jene, die Geschäftsmodelle entwickeln), wäre ein einheitlicher Großhandelsmarkt, wie oben erwähnt, jedoch leichter zu navigieren. Die nodale Preisbildung sorgt für einen effizienteren Netzbetrieb und sollte die aktuell stark steigenden Ausgleichskosten senken.

All dies beeinflusst das endgültige Preissignal – und auch die Investitionsentscheidung – für Batteriespeicher.

Wie unterschiedlich könnten diese Knotenpunkte sein?

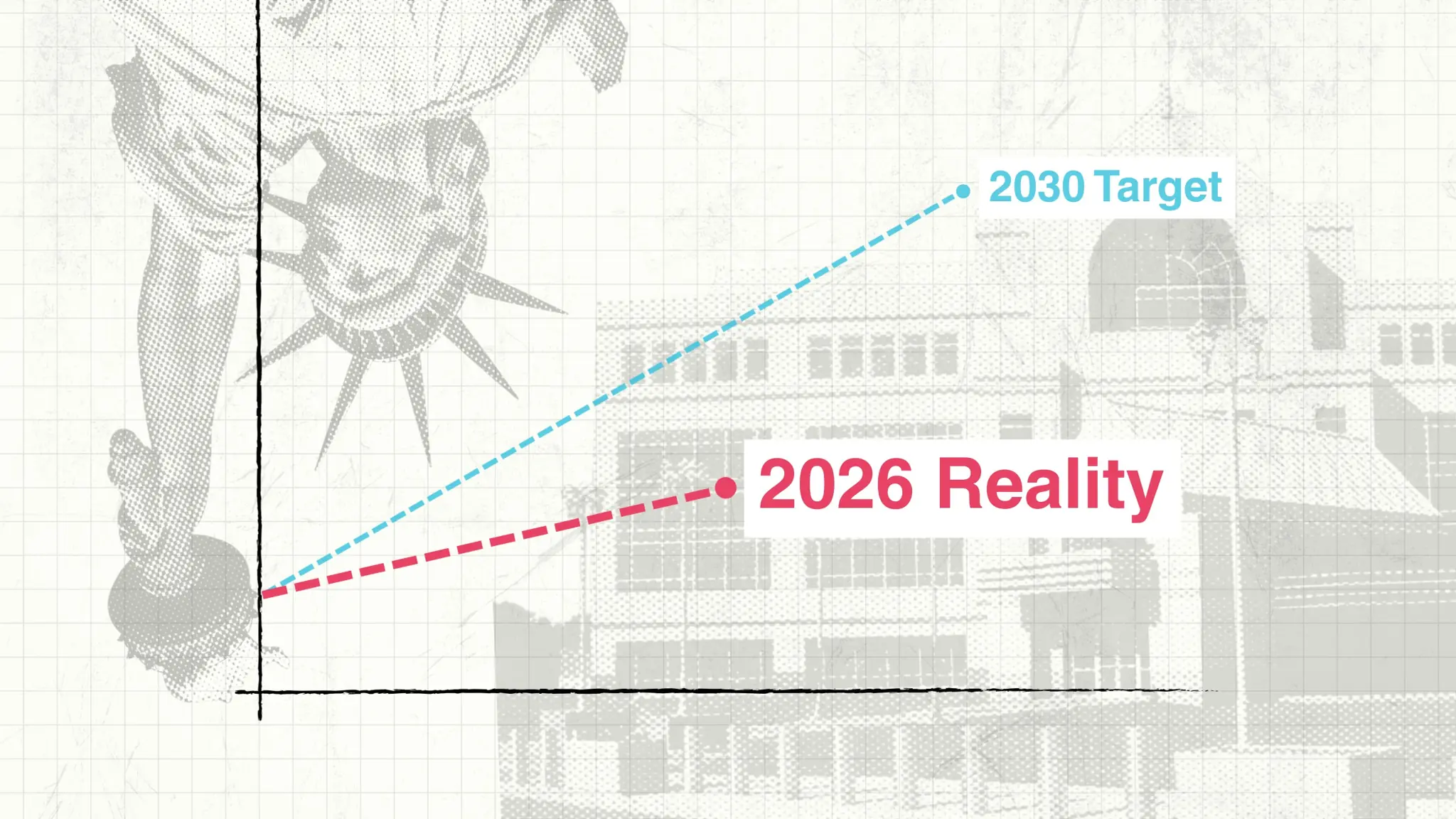

Energy Systems Catapult und der National Grid Energy System Operator (NG ESO) haben darauf hingewiesen, dass granularere Knotenpunkte helfen würden, die Klimaziele zu erreichen. Dies wäre möglich, indem große Mengen erneuerbarer Energie ohne umfassende Netzausbauten und hohe Ausgleichskosten integriert werden können.

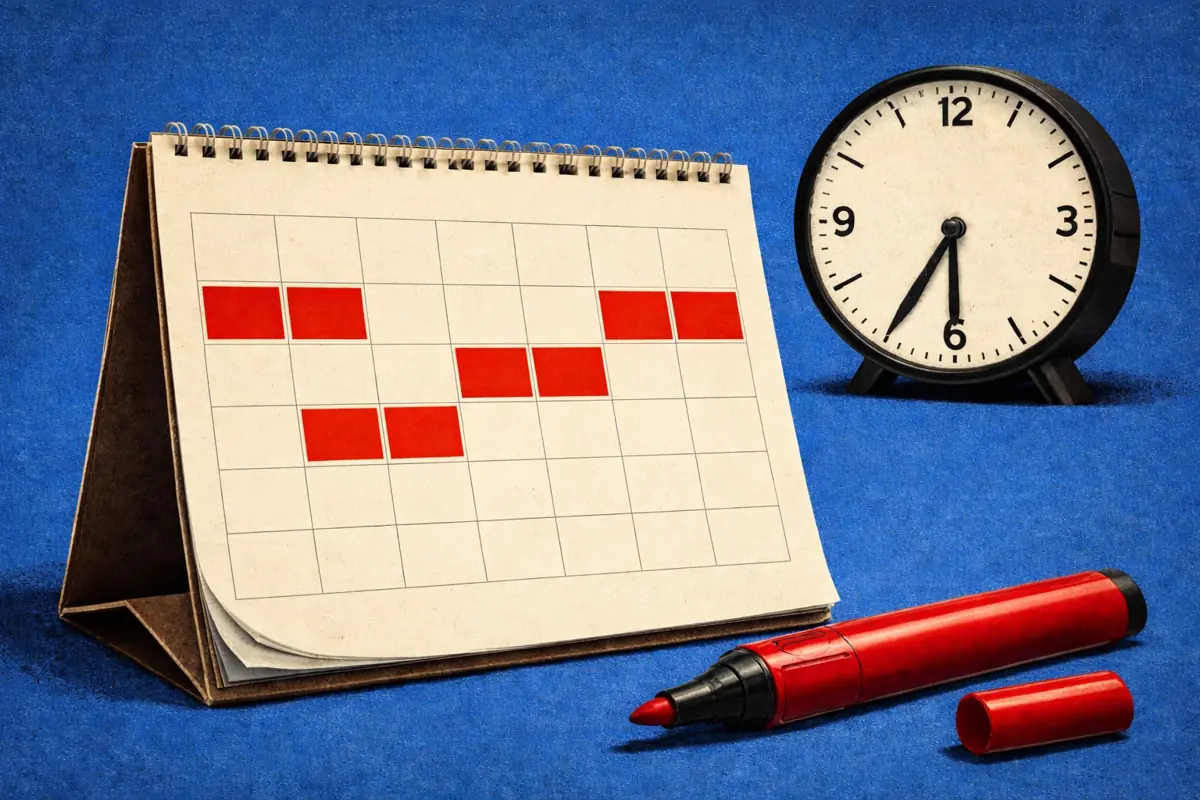

Die FES-Dokumente (Future Energy Scenarios) 2021 des ESO zeigen, wie diese potenziellen Knoten aussehen könnten: die 362 Grid Supply Points (GSPs). Abbildung 2 (unten) zeigt die modellierte Zusammensetzung der eingebetteten Erzeugung in jedem GSP im Winter 2025/26 laut dem Szenario Leading the Way. (Wie hier beschrieben, ist Leading the Way das ambitionierteste FES-Szenario – der „schnellste glaubwürdige Weg zur Dekarbonisierung“.) Die prognostizierte durchschnittliche Nachfrage ist als violette Linie überlagert.

- Die eingebettete Solarkapazität dominiert das Bild. Sie erzeugt im Sommer tagsüber viel Strom, trägt im Winter jedoch wenig bei.

- Bei 62 % der GSP-Punkte wird die Winter-Nachfrage voraussichtlich die Kapazität der eingebetteten Erzeugung übersteigen.

Lastprofile

Auch wenn das Bild oben sehr positiv aussieht, da in vielen GSPs die Erzeugung die Nachfrage übersteigt, müssen wir die Lastfaktoren berücksichtigen. Um das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Nachfrage in diesen GSPs genauer zu modellieren, haben wir folgende Lastfaktoren angewendet: 38 % für Wind, 4 % für Solar und 60 % für Wasserkraft und andere Erzeugung (die vermutlich wie Grundlasterzeugung funktioniert).

Abbildung 3 (unten) zeigt die durchschnittliche eingebettete Erzeugung unter Berücksichtigung dieser Lastfaktoren. Wie oben ist die prognostizierte durchschnittliche Nachfrage überlagert.

- In 87 % der GSPs übersteigt die Nachfrage die eingebettete Erzeugung an diesem Knotenpunkt. Das führt dazu, dass diese Knotenpunkte netto importieren, vermutlich aus übergeordneten Netzen.

Der aktuelle Stand bei Batteriespeichern

Bevor wir tiefer darauf eingehen, was Batteriespeicher unter nodaler Preisbildung leisten könnten, schauen wir uns an, wie sie aktuell im landesweiten System betrieben werden. Abbildung 4 (unten) zeigt den Erlös-Stack für Batteriespeicher für das 1. Quartal 2022 (ohne Netzentgelte).

- Frequenzregelungsdienste machen den Großteil der Erlöse aus.

- Es gibt etwas Eigenhandel, wenn die Marktspreads groß genug sind, um einen Ausstieg aus der Frequenzregelung zu rechtfertigen.

- Der Balancing Mechanism bietet eine weitere Flexibilitätsmöglichkeit.

- In der obigen Grafik nicht dargestellt, aber es gibt (wenn auch begrenzte) Möglichkeiten, durch TNUoS-Gebühren standortabhängig zu profitieren. Das haben wir in unserem Beitrag zu den Triads 2021/22 erläutert.

Welche aktuellen Standortanforderungen gelten für Frequenzregelungsdienste?

- Für die Aggregation von Alt-Diensten (die auslaufen) gibt es keine Standortanforderungen. FFR verlangt mindestens 1 MW pro Einheit, unabhängig vom Standort.

- Die neuen dynamischen Dienste – Dynamic Regulation (DR) und Dynamic Moderation (DM) – haben eine Standortanforderung. Anlagen in DR und DM werden (oder werden künftig) auf GSP-Gruppenebene aggregiert. Für die Teilnahme ist eine Mindestverfügbarkeit von 1 MW pro GSP-Gruppe erforderlich.

- Dynamic Containment hat eine strengere Standortanforderung – mindestens 1 MW pro GSP. Allerdings hat NG ESO kürzlich angekündigt, DC auf 1 MW pro GSP-Gruppe umzustellen, was die Teilnahme für kleinere Anlagen erleichtert.

Wie könnte nodale Preisbildung die Anforderungen an Frequenzregelung beeinflussen?

Unter nodaler Preisbildung gehen wir davon aus, dass NG ESO – oder ein potenzieller Future System Operator – für die Systemfrequenz um 50 Hz verantwortlich sein wird. Doch wie wirkt sich nodale Preisbildung auf Nebendienstleistungen (und die Batteriespeicher, die sie bereitstellen) aus?

NG ESO entwickelt derzeit ein Mapping-Tool, das eine bessere Identifikation der Anlagenstandorte ermöglicht. Dadurch kann der Leitstand Engpässe gezielter nach Standort steuern. Unter nodaler Preisbildung könnten die Anforderungen an Frequenzregelungsmärkte je nach Erzeugungsstruktur und Netzengpässen an jedem Netzabschnitt unterschiedlich ausfallen.

Weitere Faktoren wie Ausfallraten oder Trägheit können die Anforderungen je Knoten ebenfalls verändern. Zum Beispiel bringt Hinkley Point C ein potenzielles Ausfallrisiko von 1800 MW mit sich – was große Anforderungen an Dynamic Containment nach sich ziehen könnte. Dennoch besteht möglicherweise nur geringer Bedarf an Dynamic Regulation und Dynamic Moderation, da die Trägheit durch die großen, rotierenden Turbinen hoch ist.

Umgekehrt könnte ein Knoten mit wenig synchroner, aber viel Solar- oder Windenergieerzeugung einen erheblichen Bedarf an DR haben, da die Trägheit niedrig ist. Selbst wenn kein signifikantes Ausfallrisiko besteht, könnte ein hoher RoCoF – etwa bei plötzlicher Wolkenbedeckung – einen relativ hohen DM-Bedarf verursachen.

Wie könnte nodale Preisbildung Handelsmöglichkeiten beeinflussen?

Mit 5-Minuten-Abrechnung und größerer Preisvolatilität (weil die Märkte mehr Ausgleich leisten), ergeben sich mehr Arbitragemöglichkeiten. Das kommt der Flexibilität von Batteriespeichern entgegen. Die Einsätze von Batteriespeichern am Großhandelsmarkt könnten künftig Geboten und Angeboten im heutigen Balancing Mechanism ähneln.

Es wird einen einzigen Handelsmarkt für Flexibilität geben. Derzeit gibt es stündliche, halbstündliche und Intraday-Märkte (teils über mehrere Börsen) sowie den BM und standortabhängige Netzkosten. Unter nodaler Preisbildung wäre es für Betreiber einfacher, einen einheitlichen Marktplatz zu nutzen – dieser böte aber potenziell 362 verschiedene Preise.

Optimierung von Batteriespeichern unter nodaler Preisbildung

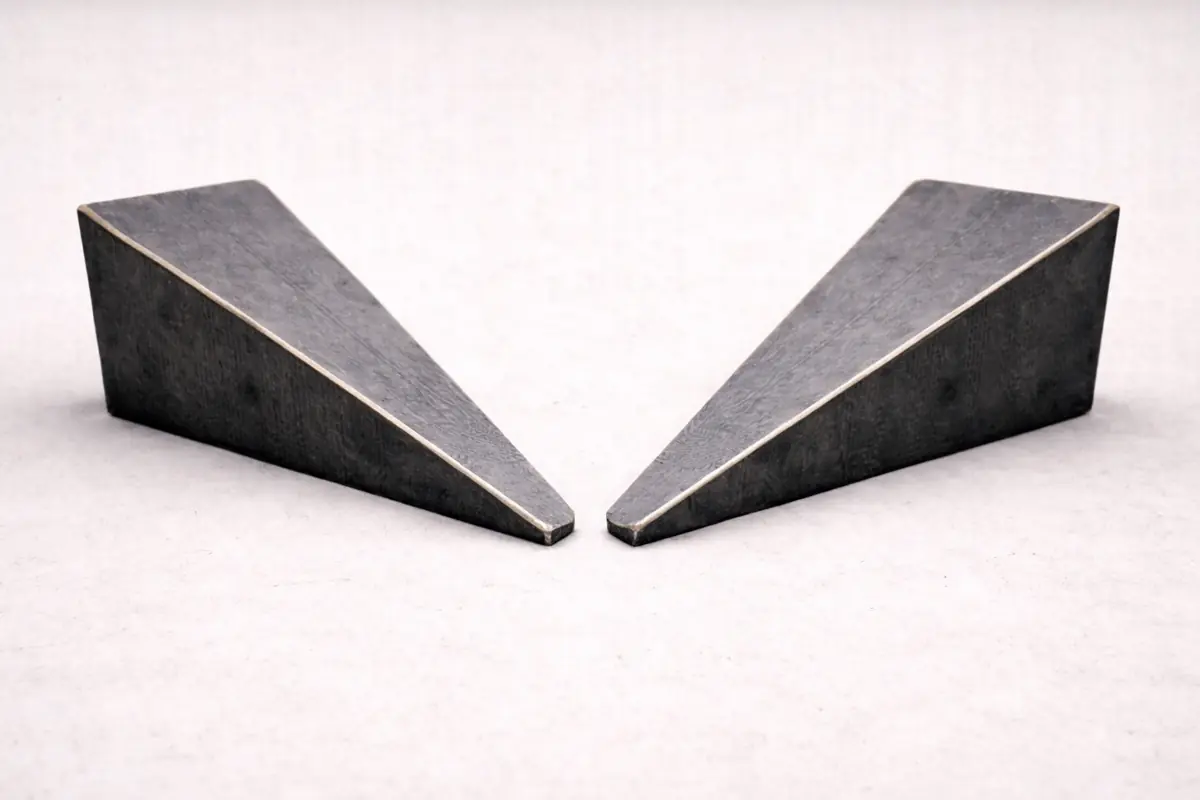

In Teil Eins haben wir einen Beispielknoten im schottischen Netz betrachtet. Dort gibt es eine erhebliche Übertragungsbegrenzung, und ein Windpark produziert während der Abendspitze mit voller Leistung (siehe Abbildung 5 unten). Da es sich um eine ländliche Gegend handelt, ist die Nachfrage gering.

Wie könnte Batteriespeicherung helfen, diesen Engpass zu entschärfen? Ähnlich wie die Behind-the-Meter-Optimierung funktioniert. Bei einer Behind-the-Meter-Optimierung gibt es z. B.: Nachfrage durch eine Fabrik oder ein Büro, oder durch das Laden von E-Fahrzeugen; Erzeugung durch Solar und/oder Wind; und eine begrenzte Import-/Exportverbindung.

Die Nachfrage und Erzeugung am Knoten bestimmen den nodalen Preis, wie in Abbildung 5 (oben) gezeigt. Übersteigt die Nachfrage das Angebot an erneuerbarer Energie, ist der Preis hoch. Gibt es einen Überschuss an Erzeugung, ist der Preis niedrig (oder sogar negativ). Ein Speicher kann auf diese Kosten optimiert werden, unter Berücksichtigung der Import- und Exportbegrenzungen. Das kann bedeuten, Importe aus dem Netz zu minimieren (durch Entladen) oder zu bestimmten Zeiten lokale Erzeugung zu speichern oder Engpässe am Knoten zu managen. Dieses Szenario betrachten wir in Teil Drei genauer.

In Abbildung 6 (unten) sehen wir, wie ein Speicher überschüssigen Windstrom aufnehmen und später zur Deckung der lokalen Nachfrage oder zum Export ins Netz außerhalb des Knotens entladen könnte (wie eine Art Knoten-übergreifender Interkonnektor). Das rechte Schaubild zeigt dieses Szenario.

Eine Optimierung für Nebendienstleistungen kann darauf aufbauen. Die Lade- und Entladebereitschaft eines Speichers – und damit seine Verfügbarkeit für Nebendienstleistungen – könnten durch die Import- und Exportbegrenzungen am Knoten limitiert sein.

Gemeinsamer Standort von Batteriespeicher und Solar

Aktuell bietet die gemeinsame Standortwahl von Speichern mit erneuerbaren Erzeugern (vor allem Solar) nur wenige wirtschaftliche Vorteile, außer die gemeinsamen Anschlusskosten zu teilen. Batterien an solchen Standorten werden meist unabhängig betrieben. Es gibt also keinen echten Anreiz, einen Speicher direkt neben einem Solarpark zu errichten.

Unter nodaler Preisbildung gäbe es in Gebieten mit hoher Solarkapazität einen deutlichen Preisunterschied zwischen Tag und Nacht. Das eröffnet Arbitragemöglichkeiten, um diese Spreads auszunutzen. Dies würde den Bau von Anlagen fördern, die diese Spreads erfassen können (wie Batteriespeicher). Solche Spreads könnten länger als 1–2 Stunden andauern, was auch einen Business Case für Speicher mit längerer Entladedauer schaffen würde.

Fazit

Es ist derzeit unmöglich, genau vorherzusagen, wie sich nodale Preisbildung auf Batteriespeicher in Großbritannien auswirken wird – vor allem, weil wir nicht genau wissen, wie diese Knoten aussehen werden. Wir haben aber eine Vorstellung davon, wie sie Frequenzregelung, Großhandelsgeschäfte, Optimierung und die Standortwahl beeinflussen könnte – wie in diesem Artikel beschrieben.

Schauen Sie unbedingt für Teil Drei wieder vorbei. Dann modellieren wir, wie ein Speicher an einem simulierten Knoten über einen Tag hinweg agieren könnte.