LMP – Teil Drei: Modellierung eines Batteriespeichersystems

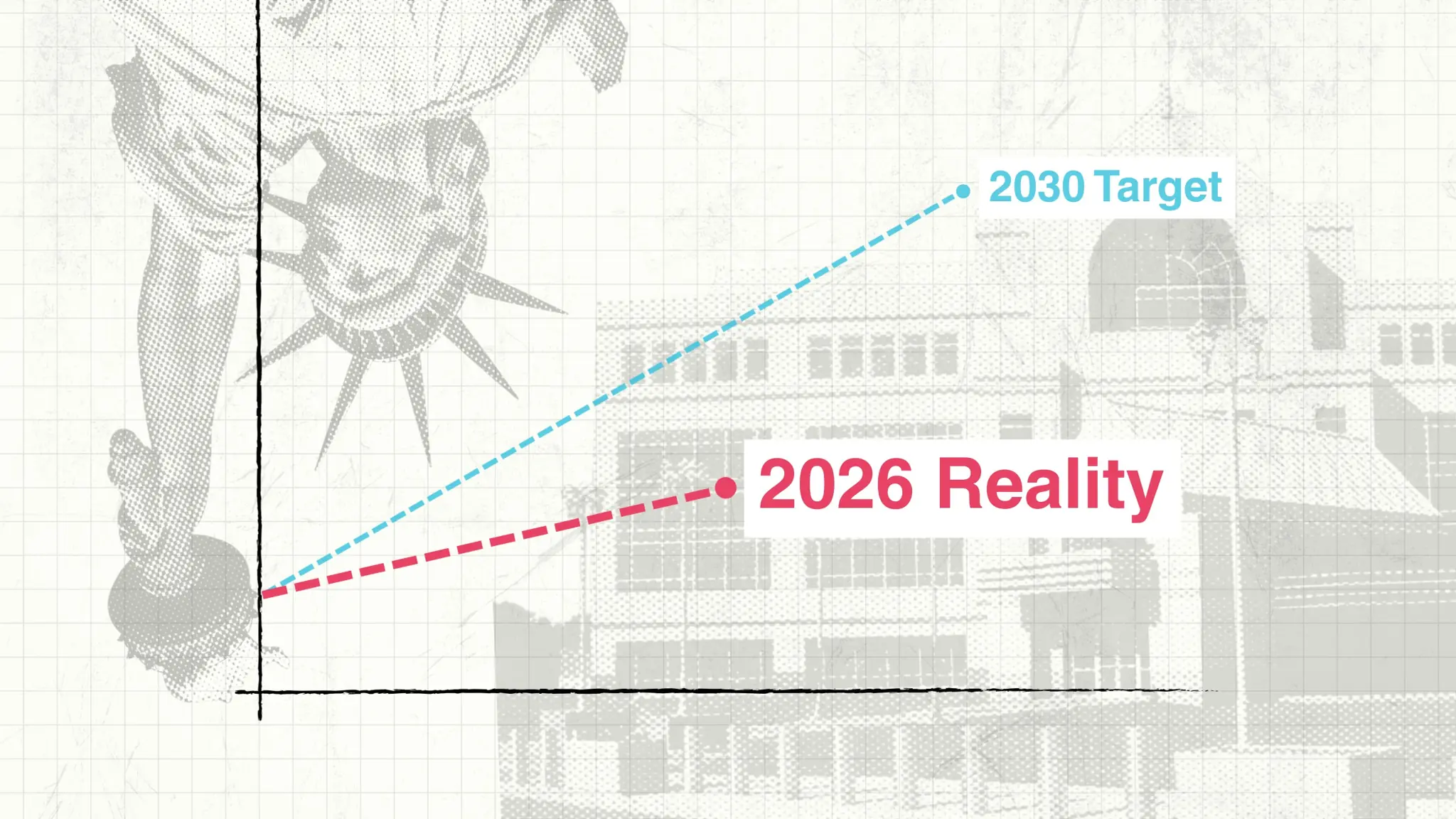

Nodalpreise – auch bekannt als Locational Marginal Pricing (LMP) – sind eine Methode zur Bestimmung des Strompreises, der sich je nach Standort unterscheidet. In Teil Eins haben wir uns die Auswirkungen von Nodalpreisen auf das gesamte Energiesystem in Großbritannien angesehen. Anschließend haben wir in Teil Zwei untersucht, was dies für Batteriespeicher bedeuten könnte.

In Teil Drei haben wir modelliert, wie sich ein Batteriespeichersystem im Verlauf eines einzelnen Tages an einem simulierten Knotenpunkt verhalten könnte. In diesem Szenario haben wir den Knoten als einzelnen Grid Supply Point (GSP) betrachtet. Wie in Abbildung 1 (unten) zu sehen ist, gibt es davon 362 in Großbritannien.

Abbildung 2 (unten) zeigt die modellierte Zusammensetzung der dezentralen Erzeugung in jedem GSP für den Winter 2025/26. Diese Daten stammen aus den Future Energy Scenarios 2021 von NG ESO (insbesondere dem Szenario Leading the Way). Die prognostizierte durchschnittliche Nachfrage ist überlagert (die violette Linie).

Es kann hilfreich sein, diesen Artikel nicht als Prognose, sondern als Ergänzung zu Teil Eins und Teil Zwei zu betrachten. Zusammengenommen vermitteln alle drei Artikel ein ganzheitliches Bild davon, wie Batteriespeicher unter einem nodalen Preissystem betrieben werden könnten.

Spoiler-Alarm

In diesem Artikel zeigen wir, wie eine Batterie in einem nodalen Preissystem optimiert werden kann. Ein bestimmter Knoten hat individuelle Eigenschaften, die zu spezifischen Preisanreizen führen. Zusätzlich können landesweite Systemdienstleistungen genutzt werden, um den Erlös zu steigern. Dies ähnelt zunehmend einer Behind-the-Meter- oder Co-Location-Optimierung, bei der die standortspezifischen Besonderheiten zu deutlichen Unterschieden im optimalen Einsatz eines Speichers führen können.

Wie sehen diese GSPs aus?

Abbildung 3 (unten) zeigt die modellierte Kapazität an fünf einzelnen Grid Supply Points. Wie zuvor ist die prognostizierte durchschnittliche Nachfrage in violett überlagert. Jeder GSP hat eine unterschiedliche Zusammensetzung aus dezentraler Kapazität, Nachfrage und Flexibilität (hier als Speicher definiert). Wir haben diese fünf ausgewählt, weil sie besonders interessante GSPs sind – einer hat eine sehr hohe Nachfrage, einer viel Windkraft, einer viel Photovoltaik, einer viel Grundlast und einer eine ausgewogene Mischung.

Diese einzelnen GSP-Modelle geben uns einen guten Eindruck davon, wie sich Batteriespeicher je nach Standort verhalten könnten. (In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf BOLN_1, MITY_1 und besonders auf CREB_1. Die anderen werden gezeigt, um die Bandbreite der Strukturen zu verdeutlichen, die an diesen GSPs zu finden sind.)

Zum Beispiel wird für den GSP in Minety, Wiltshire (MITY_1) – wo bereits eine 100 MW-Batterie in Betrieb ist und eine weitere 49,9 MW-Batterie kürzlich ans Netz gegangen ist* – bis 2025/26 eine Solarkapazität von fast 700 MW prognostiziert. Dies wird die eher geringe Nachfrage während der sonnigsten Tageszeiten übersteigen. Eine Batterie könnte hier überschüssigen, günstigen Solarstrom mittags speichern, während der Nachfragespitze entladen und den Rest der Zeit Systemdienstleistungen bereitstellen.

* Die obige Grafik modelliert 131 MW Speicher im Minety GSP bis 2025/26. Aufmerksame Mathematiker werden feststellen, dass dort bereits mehr als 131 MW Speicherkapazität installiert sind. Das liegt daran, dass wir für die Grafiken in diesem Artikel die FES-Modelle von 2021 verwendet haben – es handelt sich um Modelle, die fehlerbehaftet sein können.

Der GSP in Bolney, West Sussex (BOLN_1) hingegen wird voraussichtlich eine hohe Nachfrage bei wenig dezentraler Erzeugung haben. Er wird daher ein Netto-Importeur sein. Speicher hier werden ihre Einnahmen wahrscheinlich hauptsächlich über Systemdienstleistungen erzielen. Zudem könnten Arbitragemöglichkeiten durch den Importpreis am Knoten genutzt werden.

Wie sieht unser Knoten aus?

Für unsere modellierte Fallstudie haben wir betrachtet, wie sich eine Batterie an einem GSP-Knoten über einen Tag im November 2025 verhalten könnte. Abbildung 4 (unten) zeigt, wie dieser Tag aussehen könnte. Dieser simulierte Knoten basiert auf Creyke Beck (CREB_1), unterscheidet sich jedoch leicht. Wir haben uns für Creyke Beck entschieden, weil dort eine gemischte Erzeugungsstruktur vorliegt.

- Die Solarstromerzeugung ist recht gering, mit einem Lastfaktor von 5 % (da es Winter ist). Es gibt Spitzen bei der "sonstigen" Erzeugung aus Biogasanlagen, außerdem ist es ziemlich windig.

- Die Residuallast am Knoten ist den Großteil des Tages negativ. Das heißt, der Knoten ist Netto-Exporteur, mit etwas Import in der Nacht.

- Daher ist der modellierte Preis in Zeiten mit Import hoch und in Zeiten mit Überschuss aus erneuerbaren Energien niedrig.

Abbildung 5 (unten) zeigt denselben Knoten, diesmal jedoch mit einer Import- und Exportbegrenzung von 200 MVA.

- Die Residuallast überschreitet zu bestimmten Tageszeiten (zwischen 10:00 und 15:00 Uhr) die Exportgrenze.

- In diesen Zeiträumen werden Verbraucher am Knoten dazu motiviert, mehr Strom zu nutzen. Anstatt die Erzeugung zu drosseln, könnte es günstiger sein, Verbraucher für den Stromverbrauch zu bezahlen.

- So entsteht ein "Nodalpreis", der ansteigt, wenn der Stromverbrauch die Export- oder Importgrenze des Knotens zu erreichen droht.

Was macht unser Batteriespeichersystem?

Wir haben ein Batteriespeichersystem mit 50 MW / 100 MWh und einem Rundlaufwirkungsgrad von 85 % modelliert. Das System kann an diesem Tag 1,75 Zyklen fahren. Abbildung 6 (unten) zeigt den Lade- und Entladeplan der Batterie, basierend auf dem Nodalpreis an unserem Beispielknoten.

(Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gibt es am GSP CREB_1, also Creyke Beck, eine 49,9 MW / 50 MWh Batterie.)

- Wenn der Preis nachts ansteigt, entlädt sich die Batterie.

- Mittags, wenn die Exportbegrenzung überschritten würde, lädt die Batterie (und erhält dafür eine Vergütung). Dadurch wird die Exportgrenze am Knoten nicht überschritten und eine Abregelung ist nicht notwendig.

- Die Batterie entlädt sich dann in den teureren Stunden am späten Tag.

Diese Optimierung basiert ausschließlich auf dem modellierten Nodalpreis: Der oben gezeigte Lade- und Entladeplan nimmt an, dass unsere Batterie nur Arbitragemöglichkeiten rund um den Nodalpreis nutzt. Dadurch gibt es längere Zeiträume mit sehr niedrigem Ladezustand. Wenn zusätzliche Faktoren berücksichtigt würden, wie etwa ein Mindestenergielevel oder zusätzliche Einnahmen durch Systemdienstleistungen, würde sich die Optimierung ändern, sodass weniger Zeit bei 0 % Ladezustand verbracht wird (allerdings würden die Arbitrageerlöse sinken)!

Was macht unser Batteriespeichersystem in der Frequenzregelung?

Verfügbarkeit für Systemdienstleistungen

Wie wirkt sich dieser Ladeplan auf die Verfügbarkeit unseres Speichers für Systemdienstleistungen aus? Abbildung 7 (unten) zeigt dies.

Theoretisch hätte eine 50 MW-Batterie, die an einem nicht eingeschränkten Standort nichts tut, 50 MW Verfügbarkeit zum Laden und 50 MW zum Entladen. An unserem Knoten ist die Verfügbarkeit begrenzt – durch die Residuallast, die Import- und Exportbegrenzungen und die im Speicher verfügbare Energie (z. B. kann die Batterie nach der nächtlichen Entladung, wenn sie leer ist, nicht weiter entladen).

Sie hängt auch von der aktuellen Leistung der Batterie ab. Wenn die Batterie mit 50 MW lädt, kann sie das Laden stoppen und mit dem Entladen beginnen. In diesem Fall kann sie 100 MW entladen, hat aber 0 MW Verfügbarkeit zum Laden (da sie bereits mit voller Leistung lädt).

Durch die Anpassung ihres geplanten Leistungsoutputs (basierend auf der Nodalpreis-Optimierung) kann die Batterie Systemdienstleistungen auf nationalen Märkten anbieten, solange diese Dienste normalerweise keine hohe Leistung erfordern (also "niedrige Nutzung"). Das bedeutet, dass die Teilnahme an diesen Diensten den Energiehaushalt des Systems für die meiste Zeit nicht wesentlich vom geplanten Verlauf abweichen lässt. So kann die Batterie weiterhin die notwendige Flexibilität für den Knoten bereitstellen und gleichzeitig eine weitere Dienstleistung "stapeln" – und damit zusätzliche Erlöse erzielen.

Wie sehen die Clearingpreise aus?

Abbildung 8 (unten) zeigt die landesweiten Clearingpreise für die Frequenzregelung an unserem Modelltag.

- Die Preise liegen im Durchschnitt bei 10 £/MW/h für den Hochfrequenz-Dienst und 8 £/MW/h für den Niedrigfrequenz-Dienst.

- Da dieser Dienst eine geringe Nutzung aufweist (ähnlich wie Dynamic Containment), kann unsere Batterie zusätzlich zu ihren Großhandelsgeschäften an diesem Dienst teilnehmen.

Abbildung 9 (unten) zeigt die Verfügbarkeit unseres Speichers für Systemdienstleistungen mit den überlagerten Clearingpreisen. Diese Verfügbarkeit hängt vom geplanten Lade- und Entladeplan, der im System verfügbaren Energie und der Kapazität am Knoten für Import und Export (nach Berücksichtigung der Residuallast) ab.

- Wenn die Batterie um Mitternacht vollständig entlädt, ist die Verfügbarkeit zur weiteren Entladung null.

- Es gibt nur eine Abrechnungsperiode (30, bzw. 13:30–14:00 Uhr), in der unsere Batterie weder zum Laden noch zum Entladen verfügbar ist. Das liegt daran, dass sie von leer mit voller Leistung lädt – sie kann also nicht weiter laden, aber auch nicht entladen, da keine Energie gespeichert ist.

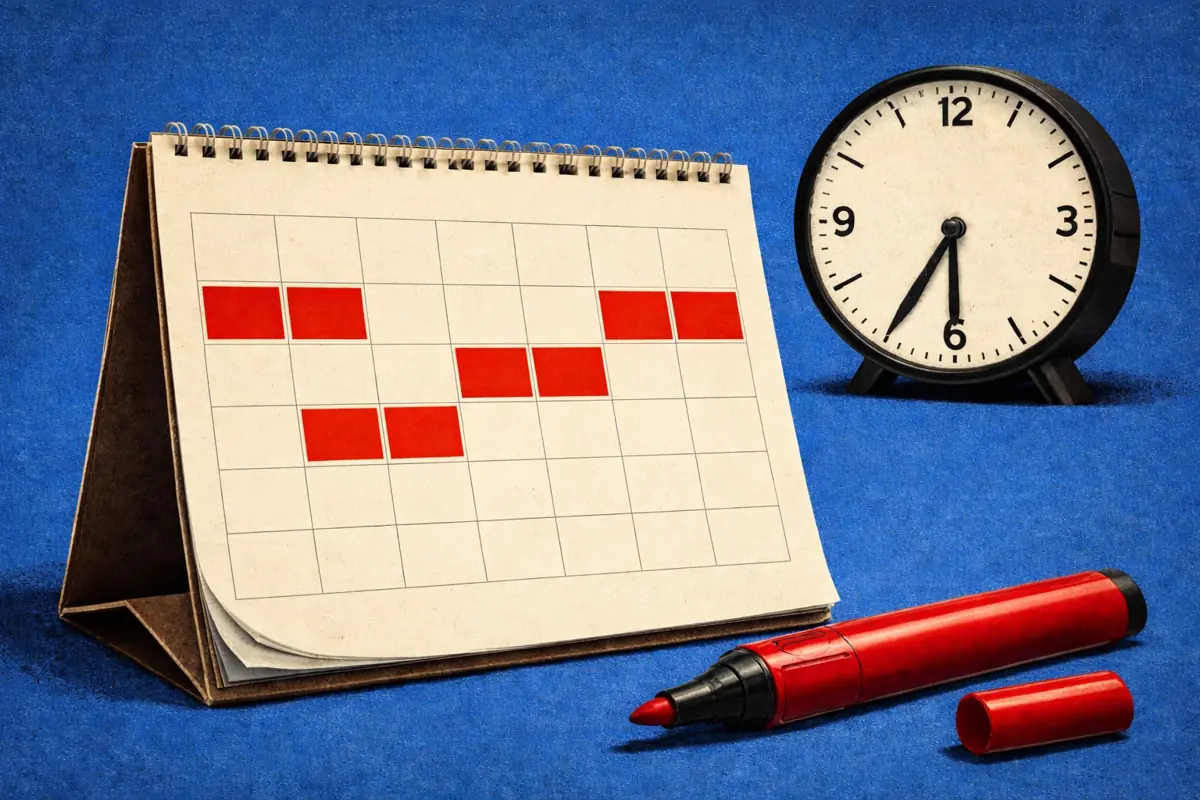

Wir gehen davon aus, dass dieser Systemdienst auf EFA-Block-Basis beschafft wird, nicht auf Abrechnungsperiodenbasis (wie die Auktionen aktuell gestaltet sind). Wir müssen das Volumen, das wir verkaufen, für den gesamten EFA-Block bereitstellen können. Daher gilt das minimale Angebot je EFA-Block als Volumen, das wir in den Dienst einbringen können, sowohl für den Hoch- (Laden) als auch für den Niedrigfrequenz-Dienst (Entladen). Im Szenario in Abbildung 9 (oben) bedeutet das, dass die Batterie während EFA 1 und EFA 4 keine Frequenzregelung anbieten kann, da in diesen Blöcken sowohl Hoch- als auch Niedrigverfügbarkeit zeitweise null sind.

Wie würde sich eine Beschaffung nach Abrechnungsperioden auswirken?

Diese Begrenzungen, wie viel und wie oft unsere Batterie Frequenzregelung bereitstellen kann, resultieren daraus, dass der Markt blockweise (EFA) beschafft wird. Wie oben beschrieben: Wenn es innerhalb eines 4-Stunden-Blocks eine Periode gibt, in der die Batterie nicht verfügbar ist, kann sie den Dienst während dieses Blocks überhaupt nicht bereitstellen. Das klingt ineffizient – und ist es auch.

Wie sähe es aus, wenn der Markt anders gestaltet wäre, sodass die Frequenzregelung auf Basis der halbstündigen Abrechnungsperiode beschafft würde, statt auf 4-Stunden-EFA-Block-Basis? Abbildung 10 (unten) zeigt, wie viel Frequenzregelung unsere Batterie an unserem Modelltag bereitstellen könnte, wenn der Dienst periodengenau beschafft würde.

- An diesem Tag könnte die Batterie bei periodengenauer Beschaffung 120 % mehr Volumen bereitstellen als bei EFA-Block-Beschaffung.

Könnte eine Batterie ihr Angebot periodengenau anpassen, könnte sie einen deutlich größeren Teil ihrer Flexibilität verkaufen. Theoretisch würde davon auch der Übertragungsnetzbetreiber profitieren. Die Möglichkeit, das benötigte Volumen granularer zu beschaffen, erlaubt genauere Kapazitätsprognosen. Man muss nicht mehr "auf Vorrat" beschaffen, sondern kann die Mengen näher am Echtzeitbedarf anpassen. Zudem könnte die Möglichkeit für mehr Anlagen, ihre Flexibilität anzubieten, die Preise senken (durch mehr Wettbewerb). Allerdings würde dies wahrscheinlich zu einem insgesamt geringeren beschafften Volumen führen – und damit zu einem kleineren Markt für Batteriespeicher.

Wie viel verdient unser Batteriespeicher tatsächlich?

Nachdem wir nun die Optimierungsstrategie unserer Batterie gesehen haben, schauen wir uns den Ertragsmix an. Abbildung 11 (unten) zeigt die modellierten Einnahmen unseres Batteriespeichersystems an unserem November-Tag am simulierten Knoten. Es gibt starke Ausschläge durch Arbitrageerlöse in bestimmten EFA-Blöcken, während Systemdienstleistungen zu anderen Zeiten für stabile Einnahmen sorgen.

Natürlich sollten die obigen Zahlen mit Vorsicht betrachtet werden. Diese Preise spiegeln nicht unbedingt realistische Chancen unter nodalen Preisen wider. Zum Vergleich: Zwei-Stunden-Batteriespeichersysteme erzielten im November 2021 durchschnittlich 311,40 £/MWh/Tag, als die Großhandelsvolatilität extrem hoch war. Unter nodalen Preisen erwarten wir, dass dies an manchen Knoten deutlich höher, an anderen deutlich niedriger ausfallen wird.

Fazit

Entscheidend für die optimale Nutzung nodaler Flexibilität ist die Verfügbarkeit der richtigen Daten – einheitlich und zeitnah. Die Arbeit des Optimierers (und aller, die die Chancen an verschiedenen Knoten modellieren) könnte dadurch zwar deutlich komplexer, aber auch spannender werden. Letztendlich sollte das Gesamtsystem von niedrigeren Ausgleichskosten profitieren!